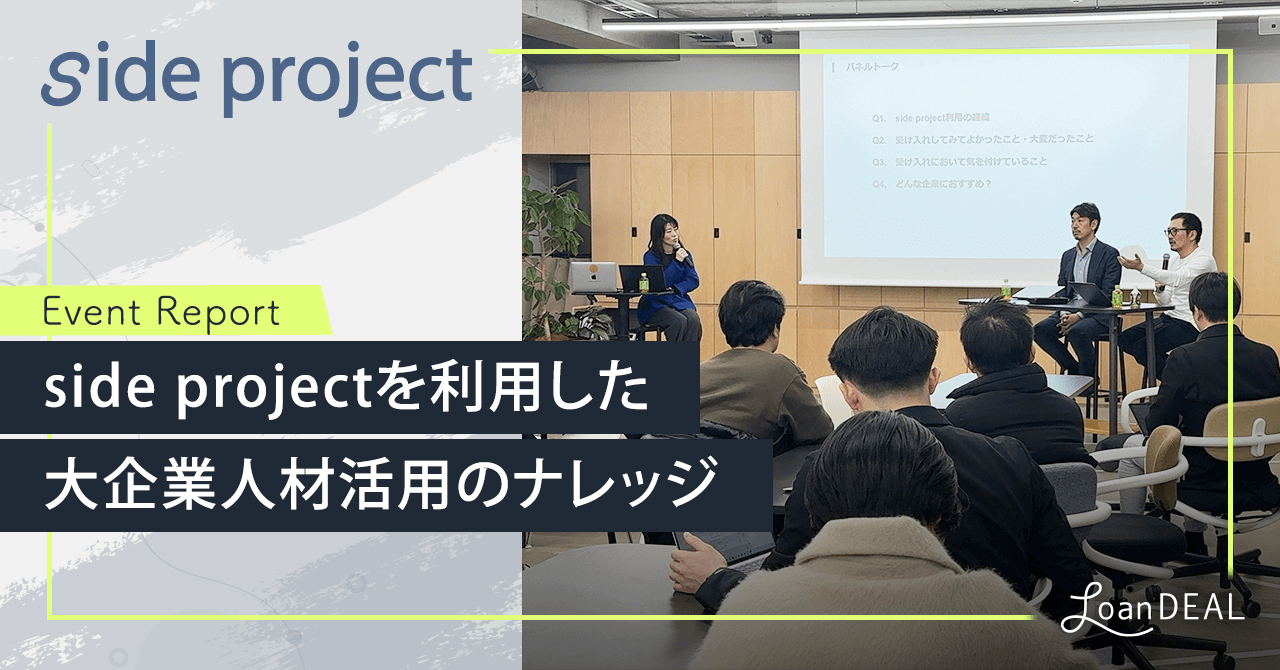

side projectを利用した大企業人材活用のナレッジ

2025年2月13日、ローンディールの提供する3ヶ月間、稼働時間の20%をベンチャー企業のプロジェクトに参画する研修プログラム「side project」を活用いただいているクラウドケアの小嶋さん、そして新規事業創造、ビジネスインキュベーションを推進するベンチャースタジオMoon Creative Labの加藤さんをお迎えして「side projectを利用した大企業人材活用のナレッジ」をテーマにイベントを開催しました。

会場には、side projectをご活用いただいている受入先企業の皆様や、これから受入を検討してくださっているベンチャー企業の皆様にご来場いただき、大企業人材を受け入れたことがあるからこそのリアルなお悩みや人材の活用術をお話いただきました。

—

<事業紹介>—

■クラウドケア

「ケアを通して、多くの人を幸せにする。」というミッションをかかげ、24時間365日最短1時間前からネットで簡単に介護を頼める、保険外の自費介護・リハビリサービス「Crowd Care(クラウドケア)」の開発運営と、介護メディア「けあむすび」での発信により、介護に関する社会課題の解決に取り組む。

■Moon Creative Lab

三井物産グループの新規事業創出を推進するために設立されたベンチャースタジオ。米国のパロアルトと日本の東京にオフィスを構え、デザイナー、エンジニア、プロダクトマネージャー、起業経験者など、世界的で多様なプロフェッショナル人材によるハンズオンサポート体制を構築し、世界に良い影響を与える新規事業の創出に取り組む。現在は外部の企業・スタートアップへの支援プログラムも提供している。

—<登壇者>—

・クラウドケア:代表取締役CEO ・共同創業者 小嶋潤一さん

・Moon Creative Lab Chief Operating Officer 加藤 舜介さん

・株式会社ローンディール side project事業責任者 東香織

side project利用のきっかけ

東:クラウドケアさんは、なぜside projectを利用するようになったのでしょう?

小嶋:KDDI ∞ Labo(※)からのメールでside projectの存在を知りました。そもそもスタートアップなので、リソースが足りていない中、人的リソースも足りないので補えるのではないか?とトライしてみようと思ったのがきっかけです。

※side project with KDDI∞Lab

創業以来『越境』をコンセプトに人材育成やイノベーション創出を実現してきたローンディールと、年間約1000件の事業支援実績を持つKDDI ∞ Laboが、それぞれの強みを活かし人材育成と事業共創の相乗効果を目指すプログラム。

東:リソースを調達する手段は、副業的な人材を活用するプラットフォームや直接採用などもあると思うのですが、side projectとの棲み分けはどう考えていましたか?

小嶋:それまでは副業人材を受け入れたことがありませんでした。いろいろな課題がある中で優先順位がはっきりしていなかったことと、副業プラットフォームには沢山の人がいるので、どんな人材がいるのかイメージが湧かなかったのが要因です。でもside projectの場合は、リストが送られてきて、候補者のスペシャリティや経歴が細かく書かれているので「この人だったら、こういうことを頼めるのではないか?」とイメージが湧きやすかったです。

東:候補者リストから対象となりうる候補者をピックアップするのがフィットしたということですかね?

小嶋:そうですね。僕たちもside projectを通して、副業人材を受入れるスキルが上がったと感じています。

東:クラウドケアさんは、2023年6月のside projectのローンチ後、1期から5期まで連続して累計7名を受け入れていただいているのですが、具体的にどのような業務にアサインしているのでしょうか?

小嶋:色んなことをお願いしているのですが、主に2つのパターンがあります。一つは、明確にお願いすることが決まっているパターン。もう一つは、お願いは明確になってはいないけれど「KPIを上げるための施策を一緒に考えて欲しい」など、ファジーな感じで始まるパターンです。

東:業務領域的には、マーケティング系やカスタマーサクセスでしょうか?

小嶋:そうですね。マーケティングやカスタマーサクセス、エンジニアの場合もあります。課題はたくさんあるので、候補者リストを見て、この人ならこれができるのではないか?と抽出して、優先順位を決めて面談しています。

東:社内の課題(必要なプロジェクト)がある状態で、スキルと本人の希望見合いでセットアップしていく感じですかね?

小嶋:そうです。

東:これまで受け入れてみて、パートタイム人材にお願いしにくい領域はありますか?

小嶋:特には……。最初の頃は、受け入れ側としてのスキルが不足していたので、そう思うこともあったのですが、5期7人も受け入れると、受け入れる僕らのスキルが上がって「何でも切り出せるな」という感じになってきました。

東:領域によってプロジェクトの渡し方は違うのですか?共通化しているTipsはありますか?

小嶋:参加者ができそうなことを担当してもらい、やりながら調整しています。明確に”3ヶ月でできることを決める”ことが重要だと思います。

東:となると、プロジェクトの工数の見立てが重要になりそうですね?

小嶋:そうですね、工数の見立ては重要だと思います。

東:会場の皆様の中でパートタイム型の人材(side project)の受け入れをされたことがある方はどれぐらいいらっしゃいますか?

=会場:半数程度が挙手=

東:パートタイム人材を活用したことがないと、今のお話の感覚を持ちにくいのかなと感じています。なんの業務を渡せばよいかわからない。マネジメントラインをどうしたらよいかわからない。

どこまで情報を開示すればよいかわからない。などいろんな不安が出てくるかと思うのですが、このあたり、どのようにクリアしたのでしょうか?

小嶋:まずやってみる。やっていくうちに慣れていく。という感じでした。

東:はじめは「失敗するかもなー。」ということも想定されていましたか?

小嶋:はじめの頃は、どういう成果物が出るかイメージが分からなかったので、やってみながら…という感じですね。やってみたら、意外とうまく行ったのでもう一回お願いしよう。とここまで続いている感じです。

受入れてみて良かったこと・大変だったこと

東:クラウドケアさんでは、これまで多岐にわたるポジションで7名の人材を受け入れていただいていますが、よかったこと・大変だったことを教えて下さい。

小嶋:よかったことはリソースが補えたこと。事業展開上、足りないところのピースが、みなさんのご協力のお陰で埋まってきたことですね。大変だったことは、やっぱり打ち合わせの時間が取られてしまうところですね笑。欲張って、一度に何人も受け入れてしまうと、マネジメントに時間がかかるので、バランスかなと思います。

東:人材によってマネジメントスタイルは変わるものですか?

小嶋:変わります。大企業の方で「稟議が…」とか「指示・許可を取らなければ」ということにフラストレーションを抱えている方の中には、自走して指示を出さなくてもどんどん提案したり動いてくださる方もいれば、逆に慣れないうちは、指示を出して進めていくことが必要な方もいらっしゃる印象です。

案件の性質にもよると思いますが、自走してる方には自走してもらう。指示が必要な場合は、定期的にミーティングを実施するなどのコミュニケーションをとって対応しています。

東:人材の特徴を見極めながら、コミュニケーション頻度やテーマの渡し方を工夫されているのですね。実はこれ、結構難しいことだと思っています。ベンチャー企業のマネジメントスタイルをみていると、ついついマイクロマネジメントしたくなるか、テーマをまるっと渡すから自律してやってほしい。という2極に振れることが多いかと思うのですが、もともとクラウドケアさんの中で、人材見合いでマネジメントスタイルを変えるという手法が確立されていたのでしょうか?それとも、side projectで人材を受け入れることで新しく出てきたマネジメント手法ですか?

小嶋:受け入れていくうちに、スキルが上がってきたところだと思っています。

加藤:少し観点が違うのですが、私は大企業社員のアントレプレナー支援に取り組んでいますが、どうマネジメントするか?という部分は共感するところがあります。パートタイムで時間が限られている中では、早く慣れてもらうのが大事だと思います。

正解を求め過ぎると考えることや会議に時間をかけてしまうことが多いと思うのですが、みっちり打ち合わせするより、シンプルに「とりあえずこれだけやってみて」と行動を促すというのがポイントではないかと。

どうしても網羅的に考えてから行動しがちですが、達成したいことと目先のアクションがある程度出来ているなと思ったら「やってみてください」とアクションにつなぐことで状況が変わってくることがあります。ユーザーや同僚のリアルな反応は、意外と想定と違うことも多いので。

東:アントレプレナーになろうとしている方と、研修という形でside projectに参加している方では、思惑やなし得たいことに違いがあると思うのですが、大企業発のアントレプレナー人材にも指示待ちをしたり、完璧を求めてしまう傾向はありますか?

加藤:同じようなところがあると思います。”正解を探している”と感じることがある時は、「こうしたら?」ではなく「こういうのもあるんじゃない?」を提示することもあります。転換期の肌感覚として「こういうのもありですか?」と自分から聞いてくるようになると、スイッチが入りかけたな。と感じますね。

なので、目が泳いでいる方や、すぐやったらいいのに!と思うことを行動に移せず考えすぎてしまう方が「こういうのもありですか?」と自ら言い出す、小さなきっかけをキャッチするようにしています。

東:そこが、大企業的な思考から脱するきっかけ。なんですね。

加藤:そうですね。「こうしようと思います」という提案に対して「ここが気になります」とフィードバックすると、全部ダメ出しされたと感じてしまう傾向があるんです。100の提案に対して、1つフィードバックを受けた時に、完成度が0だと思うのではなく、50まではいいんだ。98まではいいんだ。というように、粒度高く認識をすり合わせることを意識していますね。

また、資料なども「ここまで出来ました!」と作り込んでから話すことも多いのですが、完成度を高める前に「立ち話5分でポイントだけ話す」を癖付けるのも良いのではないかと思います。強制的に5分の、カジュアルなトークに落とし込むことで、伝えたいことの本質が浮き彫りになるので、これも「やってみる」の1つの実践的なコツかと思います。

東:人間誰しも新しい環境に行けば、基準を探してしまうと思いますが、そこをうまくチューニングしてくことが大事ですよね。小嶋さんにお伺いしたいのですが、受け入れて良かったこととして「ピースがハマっていくような感覚」というお話がありました。side projectは3ヶ月20%という短期の受け入れになりますが、期間が終了したあとのプロジェクトはどうしているのでしょう?

小嶋:終わったあとは、社内のメンバーで引き継いだり、発展的に副業してもらうこともあります。

東:事業共創的に、大企業との接点が生まれるという点でお話が進んでいることはありますか?

小嶋:商談につながったりすることは、多くはないですがありますね。

東:クラウドケアさんは、side projectご利用企業の中でも大人気企業でして、1期から継続して受入が続いている(=選び選ばれている企業)のですが、選ばれる企業として、欲しい人材とマッチングするために気をつけていることはありますか?

小嶋:候補者リストを読み込んで、候補者の方のやりたいこと・お願いすることを明確にしています。事業テーマ的に、社会課題の解決に関係するので、みなさんの共感が得やすいということもあると思いますね。あとは、ご家族に介護が必要な方もいらっしゃったりするので、面談でお話して共感してもらっていると思います。

東:面談の中で状況を伝えたり、やりたいことをヒアリングしてくださっているのだと思いますが、ほんとにそれだけですか笑?

小嶋:事業を丁寧に説明して、課題を伝えて、候補者の方のやりたいこと聞いて、お互いにWIN‐WINになりそうなことをディスカッションしながら決めていますね。

東:面談の中で動機を形成したうえで、受け入れ期間中も人材の特徴を見極めながらマネジメントポイントを作って進めていただいているのですね。

加藤さん、ここまでの話を聞いて、side projectに期待できそうなことはありますか?

加藤:実際に業務をしてもらったあと、社内外問わずいろんなつながりを広げることが期待できそうですね。

また、大企業の中で事業を作ってきた経験、例えばあえて粒度が粗いまま進めたり、相手の利害を汲みつつ目線を合わせていくような作業は、新規事業を事業化していく際に役立つことがあるんですよね。社外での経験が、それに気づくきっかけになるといいと思います。

東:最後に、side projectはどんな企業におすすめだと思いますか?

小嶋:スタートアップだったら皆さんにおすすめしたいですね。大企業での経験を事業開発に活かしていただけると思います。どのスタートアップもリソースが足りないことがあると思うので、切り出してやっていければいいのではないかなと思います。

東:ありがとうございます。

fin

——–

今回、side projectを活用し、5期連続7名の大企業人材を受け入れたクラウドケア小嶋さん、大企業人材の起業支援に取り組むMoon Creative Lab加藤さんとご一緒に、パートタイム人材の活かし方や、受け入れたスタートアップ側の変化についてもお聞きすることができ有意義な時間となりました。

side projectでは、現在7期の実践プログラムへの参加企業を募集中です!

お問い合わせはこちらから