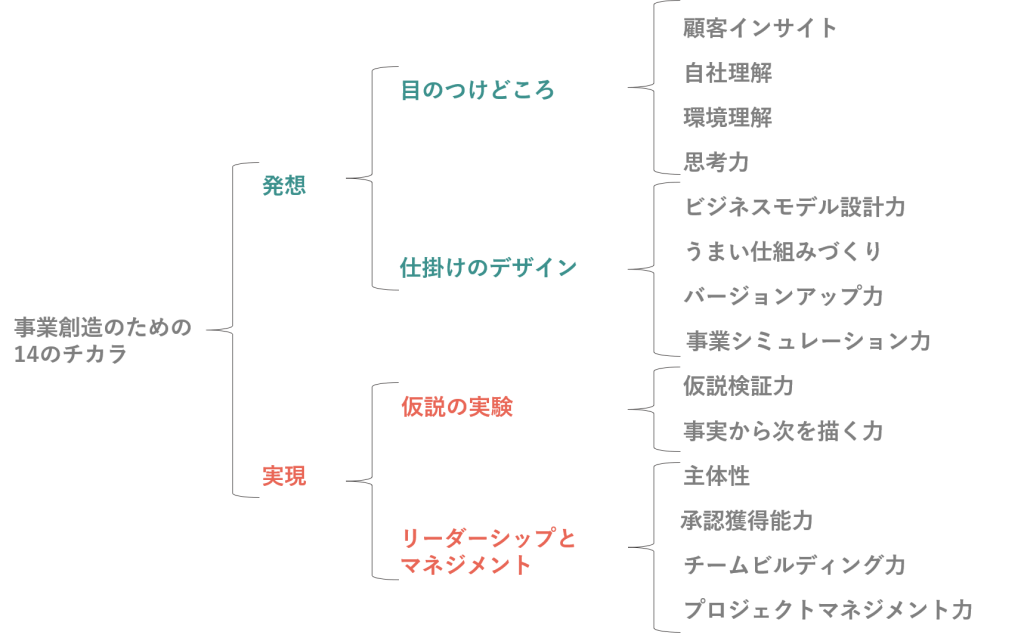

事業創造のための「14のチカラ」診断 項目解説

このページでは、事業創造のための「14のチカラ」診断各項目の解説をご確認いただけます。

「14のチカラ」の全体像

事業創造に求められる1つ目のチカラが「目のつけどころ」です。いかに良い仕組みをつくっても、経営資源が豊富にあっても「目のつけどころ」が悪くては事業は立ち上がりません。機会を見出し、「目のつけどころ」のよい事業を発想するためには、顧客と触れて深く思考するとともに、自社の経営資源や時代感を幅広く捉えるような深さと広さが求められます。

1.顧客インサイト

「顧客インサイト」とは、商品やサービスの価値を提供したい相手(個人・法人)の顕在的または潜在的な欲求のことです。多くの人が気づいている当たり前ではなく、誰も気づいていないけれど「言われれば確かにそうだな」という課題や機会を切り取ることで、豊かな発想に繋がります。聞く力を中心としたコミュニケーション力・相手の感情を推し量る力などの対人能力や、顧客を取り巻く環境に対する理解など、様々な力を駆使して「顧客インサイト」を捉えられるようになりたいものですね。

2.自社理解

「顧客インサイト」を捉えられたとしても、それは個人的な気付きにすぎません。それを事業という形に昇華させていくためには、自社の置かれている状況や保有している経営資源を深く理解し、組織の力を活用したアプローチ方法を構築することが求められます。特に、ゼロから立ち上げるスタートアップと違い、収益事業を持つ企業で事業創造を行う際には「なぜ自分たちがこの事業をやるのか」を説明する必要が出てくるので、しっかりと自社の立ち位置を把握しておくことが大切です。

3.環境理解

技術革新やそれに伴う規制緩和などによって、従来の産業・業界といった枠組みは大きく変化しています。そのような中で事業を創造するには、対象となる業界・産業の現在の構造のみならず、未来に起きうる社会構造や技術の変化を幅広く捉えなくてはならなくなっています。そのようなうねりの中で、産業や業界そして自分の考える事業にどのような影響を及ぼすのかを思考し、さらに、その変化がいつ起こるのかという時間軸を見立てることで、事業の成功確率を高めることができるようになります。

4.思考力

新たなビジネスチャンスや今までにない打ち手を発見するためには、論理的思考を使って整理するだけでなく、システム思考を駆使して本質的な構造を捉えることができるかどうか、にかかっています。そして持続的に粘り強く、頭が擦り切れるまで考え尽くすなかで「発想」が磨かれていくのだと思います。

※「システム思考」とは事象の要素細部を見るのではなく、全体のシステムを構成する要素間のつながりと相互作用に注目し、全体を捉える思考法をいいます。

「目のつけどころ」として得られた発想を元に事業を構想します。実際に事業として展開していくためには「仕掛け」が重要です。事業を考えるうえで必要な要素を漏れなく考えることはもちろんですが、その事業をうまく進めていくための仕掛けを考え、リサーチや議論を通じてブラッシュアップしていくことで、事業の可能性や説得力が高まっていきます。

5.ビジネスモデル設計力

どのような顧客価値に着目し、どのように価値を提供し、どうやって利益が出る構造を作り、競合優位性はどのように構築するのか。それらが有機的に機能するビジネスモデルを組み上げる力は、事業創造を行う人にとって必須のチカラです。事業を構成する要素を漏れなく洗い出して構造化していくとともに、自分のアイディアを盛り込みながら独自性を発揮していきたいところですね。

6.うまい仕組みづくり

成功する事業には、必ずこれまでより「うまく」顧客に価値を提供する仕組みが存在します。ビジネスモデル全体の中の重要なパーツに「うまい仕組み」が盛り込まれているか。ここが腕の見せどころです。「うまい仕組み」を盛り込めるようになるためには、様々な事例から学ぶことが有益です。これまで多くの企業や起業家が生み出してきた「うまい仕組み」が世の中にはたくさん存在しています。一見、自分の事業とはかかわりがないような事例であっても、例えば課金方法やプロモーション方法・コミュニティ運営など要素に分解していくと、事業に取り入れられる要素を見つけることができるかもしれません。そのような感度をもって、世の中の事業から学んでいきましょう。

7.バージョンアップ力

どれだけ一生懸命考えても自分一人だけでは、生み出せる事業のクオリティには限界があります。自分とは異なる視点を持つ他者との間で、建設的にアイデアをぶつけ合っていくことで、事業を進化させ続けることができるものです。そのためには他者の意見を聞いて取り入れるということはもちろん、時には摩擦を恐れずに向き合って議論し、A案でもB案でもないC案をひねり出す、そんなプロセスが事業計画を強いものにしていくのです。

8.事業シミュレーション力

事業を作るということは、利益を生み出す仕組みを作ること、つまり利益が出るまでの数字の流れをデザインすることでもあります。事業を構成する大事なポイントを指標として整理し、定量的な情報を把握するための基本設計をどのように作っていくか、しっかりと整理しておきましょう。そのうえで、事業を伸ばすために強化すべきポイントを見極め、精度の高いシミュレーションを行いながら事業計画を練り上げていきます。

机上で組み上げたビジネスモデルはあくまで仮説の集合体であり、それをそのまま現実社会にリリースしても、思い通りになることはありません。事業化に向けて本格的に動きき出す前に、クリティカルな仮説について実験を行い、検証しておくことがとても大切です。万が一、クリティカルな仮説が間違っていた場合にはビジネスモデルを再構築できますし、うまくいけばその実験結果は周囲の賛同をえる強力な武器となります。仮説の実験は大きな予算をかけずに、小さく着実に進めていくことがポイントです。

9.仮説検証力

事業計画という仮説の集合体の中には、特に優先的に検証すべきクリティカルな仮説が存在します。それは、現時点において不確実性が高く、かつその仮説が間違っていた場合に影響力が大きい仮説です。それをシャープに見極め、その仮説を的確に検証できる実験を設計し、最小コストで実験することができれば、事業計画の実現までのスピードを劇的に高めることができます。そのためには、常に会社の承認を得てから進めるのではなく、自らの権限や責任の範囲で進められる実験手法を考え出すことも大切です。

10.事実から次を描く力

実験を通じて事業課題の洗い出しや、打ち手を練り上げていくことになります。実験結果から次のアクションを適切に導き出せないと、折角の実験が無駄に終わってしまいます。特に、クリティカルな仮説が棄却された場合は要注意です。自分の事業がうまく行ってほしいという気持ちが強すぎると、実験結果としての「事実」を正確に受け止められなかったり、顧客のネガティブな反応を軽視してしまったりすることが起きてしまいます。事業化を諦めるという厳しい判断をくだす強さも求められます。

実験によって仮説の検証が済むと、いよいよ正式な承認を獲得し、チームビルディングを行い、組織としてプロジェクトを前に進めていくことになります。この段階になると関係者が一気に増えますので、単にビジネスモデルや計画と向き合うだけではなく、周囲を巻き込んで承認や協力を得たり、適切に関係者に動いてもらったりと、今までとは違う力が求められるようになってきます。リーダーシップを発揮して事業を推進する一方で、様々なステークホルダーに対して丁寧な説明をしたり、プロジェクトの進行管理をしたりするバランス感覚も重要になってきます。リーダーシップとマネジメント、この両方をしっかりと発揮しながら実行していけるかどうかによって事業の成否が分かれていきます。

11.主体性

事業創造に取り組む人には、誰よりも事業の価値を信じ、意義を語り、実現に向けた様々な課題に取り組んでいく主体性が求められます。また、主体性というのは必ずしも自分ですべてをやるということではなく、自分で解決できない課題については謙虚に周囲に協力を仰ぎ、周りを巻き込んでいくことも大切です。困難にぶつかっても解決に向けて諦めずに粘り強く戦う。その姿を見て周囲は心を打たれ、力を貸してくれるようになります。

12.承認獲得能力

意思決定者や投資家から承認を得て支援を受けるためには、事業計画の魅力をどのように伝えるかが肝になります。投資対効果といった定量的な期待を得ることももちろんですが、初期の段階から大きな売上が見込める事業というものはめったにないため、事業をやることの意義や中長期的なビジョンなどを語ることで説得力を高めていく必要があります。さらに、単に理想を語るだけではなく、リスクの観点で考慮すべき論点についてしっかりと対策を講じ、意思決定者の信頼を得ていきましょう。

チームビルディング力

事業を創っていくためには、社内に限らず、社外パートナーを含めたチームをつくっていかなくてはなりません。前例も実績もない状況から社内外を巻き込み、良いチームをつくっていくためには、実現したいことを魅力的なストーリーで語ることが重要です。ただし、単に自分の想いを語るだけでは独りよがりになってしまいます。関わってほしい相手の興味関心や課題意識を把握して関連付け、チームに参加したくなるように好奇心やモチベーションを駆り立てていくことも大切です。さらに、チームにどのような能力・キャラクターが必要かを見立て、チームのメンバーを構成していくバランス感覚も求められます。

プロジェクトマネジメント力

目標達成のためには、限られたリソースを配分しながらプロジェクトの進捗を管理し、着実に事業を前に進めていかなくてはなりません。そこでのプロジェクト管理の方法は、創り出す事業の不確実性に応じて柔軟に切り替えることが求められます。不確実性が低ければ精緻なタスクの設計とスケジュール管理が求められますし、不確実性が高い場合には小さな実験の繰り返しや細かいチューニングなどの俊敏性を発揮していかなくてはなりません。事業の状況を見極め、チーム全体がどのようなプロセスをとるべきか判断していくことが求められます。