越境で得た“経営の視点”。未経験でも「事業をつくる力」が身についた

業務時間の20%を使い、ベンチャー企業に参画する越境プログラム「side project」。参加者は3ヶ月間の挑戦を通してどのような視点や学びを得ているのでしょうか。

今回お話を伺ったのは、サッポロビールで長年、製造部門に携わってきた原田英雄さんと坂榮宏幸さん。「工場一筋」のキャリアは、社外でどのような価値を発揮できるのか。そんな不安を抱えながら、同じベンチャーに越境し、濃密な時間を過ごしました。

越境先でのリアルな体験や直面した苦労、そこからの学びと自身の変化について語っていただきました。

目次

工場一筋の人材は、ベンチャーで通用するのか。

――普段はサッポロビールの工場で働いているお二人ですが、どんなお仕事をしているんですか。

原田:ビールの醸造やプラント管理を経て、現在は岡山ワイナリーでワイン造りに携わっています。

Profile 原田 英雄(はらだ・ひでお)さん

サッポロビール株式会社 岡山ワイナリーグランポレール部。2005年入社。大分、栃木のビール工場で醸造、プラント管理を経験。2016年から岡山ワイナリーでワイン醸造を担当、現在はワインメーカーとしてサッポロビールの日本ワインブランド、グランポレールの醸造に携わっている。

坂榮:私はビールのパッケージングやライン管理を経験して、今は群馬の工場で焼酎の品質保証を担当しています。

Profile 坂榮 宏幸(さかえ・ひろゆき)さん

サッポロビール株式会社 群馬工場。2007年サッポロビール入社。大分、静岡、ベトナムのビール工場で主にパッケージングラインの工程管理を経て、現在は群馬県にある焼酎工場で品質保証を担当。

――サッポロビールは以前からside projectを導入していますが、製造部門からの参加は珍しいと聞きました。なぜ挑戦しようと?

原田:ワイナリーに来て9年が経ち、事業再編の時期も重なって閉塞感を感じるようになりました。新しいことに挑戦して刺激を得たい、自分には何ができるのか整理して今後のキャリアを考えたいと思って応募しました。

坂榮:私も入社から18年ほど経ち、自分の価値を改めて考えるようになりました。周りには転職や副業、社内プロジェクトに挑戦する仲間がいて、私も何か挑戦したいと思ったのがきっかけです。

――現職とは全く違うベンチャーでの仕事に、不安はありませんでしたか。

原田:むしろ不安しかありませんでした(笑)。相手が求めるアウトプットを出せるのか、自分に何ができるのか……考えても明確な答えが浮かばなくて。製造の経験しかない自分に、それ以外の仕事が務まるのかという不安は大きかったです。

坂榮:私も同じです。18年間工場一筋の自分を、必要としてくれる会社はあるのか。マッチングすら成立しないのではないかと感じていました。

ただ、side projectでは、ベンチャー企業とのマッチングの前に、自分は何がしたいのか、何ができるのかを内省するプロセスがあります。そもそもマッチングしないとベンチャーに行くことができないのですが、内省だけでも意味があると感じて応募しました。

フルタイムは代表ひとりのベンチャーで、経営戦略をゼロから考える。「仕事の本質は、業界が変わっても変わらない」

――同じ工場で働いたこともあるというお二人がマッチングしたのは、偶然にも同じベンチャー企業・株式会社袖縁(そでえん)でしたね。それぞれどんな仕事を担当しましたか。

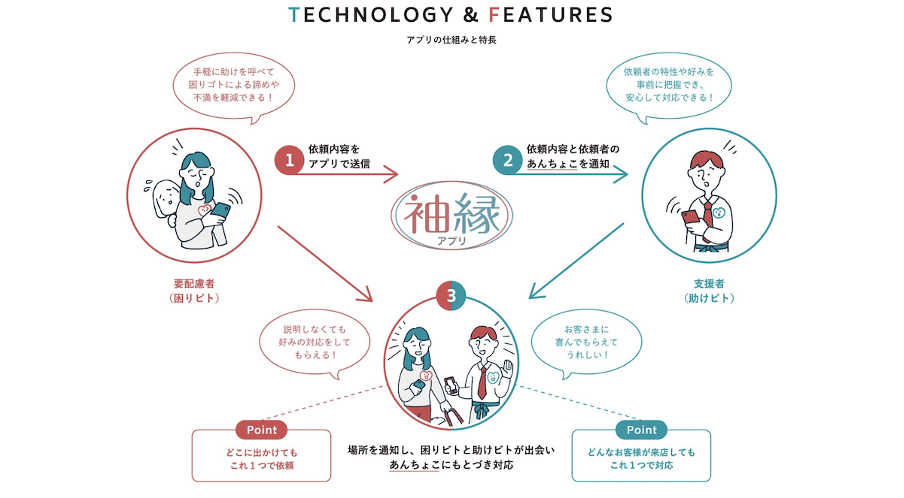

原田:袖縁では困り人(要配慮者)と、それをサポートする助け人(支援者)をつなぐスマートフォンアプリを開発・提供しています。

私はアプリを法人向けに展開するためのスキームづくりを担当しました。ちょうどアプリのベータ版が完成したタイミングだったので、次の実証実験に向けて価格を設計したり、契約の形態を考えたりしました。

坂榮:私は最初「実証実験のための店舗開拓をお願いします」と言われていました。ところがプロジェクトが始まってみると、「店舗開拓は別の人に任せることになったから経営全般に関する提言をしてほしい」と。

さらに「会社が成長するためにどんな機能や人材が必要か。来週までにいい感じのアウトプットイメージを考えてきてください」と言われて、初っ端からベンチャーの洗礼を受けた気分でした(笑)。

――サッポロビールでの経験が活きたと感じる場面はありましたか。

原田:正直、明確に言えるものはありませんが、どんな仕事にも課題があり、それにどう向き合い解決していくか。思考の流れは製造でもITサービスでも同じだと感じました。

具体的に何から手をつけるか、誰にどう頼むかといった仕事の進め方や段取りなど、大枠の部分はこれまでの仕事に通じるものがありましたね。

坂榮:私は社長が頭の中を整理しやすいように、議事録をとったり情報をまとめたりする機会が多く、工場での手順書や議事録作成のスキルが役立ちました。

原田:前年度の実証実験についても、まとまった資料がほとんどなくて。坂榮さんがネットで見つけたプレスリリースをもとに、社長から聞いた情報を盛り込んでまとめてくれましたよね。

坂榮:そうそう。将来的に役に立つかもしれないと思って、なるべくドキュメントを残すようにしていました。情報をまとめる力は、どこに行っても必要だと感じました。

――お互いの仕事ぶりを、どうご覧になっていましたか。

原田: 坂榮さんは本当にメモ魔で、飲み会の途中でもメモを取るほど(笑)。情報を漏らさず記録してくれるので頼りにしていました。

また、福祉関係の資格テキストを買って自主的に勉強したり、経営に関するYouTubeを観てインプットしたり。与えられた業務をこなすだけではなく、事業や業務を深く理解して学ぼうとする姿勢に刺激を受けました。

坂榮:原田さんは調査力と構想力に長けていて。サブスクの決済スキームを検討したときも、複数のサービス会社に直接ヒアリングして、特徴やコストを比較・整理した上で、事業に最適な選択肢をわかりやすく提案していました。

また、会議が終わった後の動きも早いんです。次に何をすべきかを投げかけ、話を前に進めてくれる。私はボールを持ち帰って考え込んでしまうタイプなので、原田さんの推進力は心強かったです。

外の世界に触れて見えた「当たり前」のちがい

芽生えた新たな問題意識と行動

――外に出たからこそ得られた気付きはありましたか。

坂榮:印象的だったのは、私たちと同じタイミングでプロジェクトに参加していたNPOの方々との出会いです。

皆さん本業を持ちながら副業的に参画していて、それぞれが専門性や得意を活かして活躍していて優秀な方ばかり。ポータブルスキルを武器に価値を発揮する姿に刺激を受けました。

原田:NPOの方々の働きぶりは印象的でしたよね。結局、社内で「デキる」と言われる人は、どの世界に行ってもデキる。逆に考えると、私たちのような製造現場の人間でも、「デキる」と言われる人は十分通用するんだろうと感じました。

使われているツールや働き方の違いにも驚かされました。視覚障害のあるプロジェクト参加者がiPhoneの読み上げ機能を使いこなしている姿を見て、「こんな機能があるのか!」と驚いたり。生成AIも当たり前のように使われていて、自分たちが思っている標準が世の中のメインストリームではないのだと、強く感じました。もっと外の世界に目を向けないと取り残されるという危機感すら感じましたね。

――ご自身の考え方に変化はありましたか。

原田: 外の世界を見て、また外から自分たちの会社を見たことで、改めて自分がこれからどうしていきたいかを考えるようになりました。

袖縁の代表が「過剰な利益は追わない。でも、稼ぐことで地域貢献活動への資金が回る循環を作りたい」とおっしゃっていて。理念やミッションを何より大切にする姿に触れて、「自分たちの会社はどうだろう?」と考えるようになりました。

「そもそもサッポロビールの経営理念って何?」とか、「社員はどこまで理念を意識しているんだろう?」とか、これまで考えたこともなかった問題意識が生まれ、自分の働き方やこの先のキャリアを考えるきっかけになりました。

坂榮:私の場合、先方に来てくれて良かったと思っていただけるように、何かしら価値を残さねばと産みの苦しみを何度も味わいました。

そんな中で本業に戻ると、日々の業務の多くがルーチンワークになっていることに気づいて……。これは仕事と言えるのだろうか?頭を使わなくてもできる作業なのではないかと、違和感を覚えるようになったんです。

そこで、今まで10の時間でやっていた仕事を7で終わらせて、残りの3は新しい価値を生み出す時間にしようと意識するようになりました。

――越境経験がさっそく変化をもたらしているんですね。side projectの終了から2ヶ月が経過していますが、越境先での経験が今に活きていると感じますか。

原田:はい。仕事のスピード感が変わったように感じています。越境先は、議論をした次の週にはボールを投げないと前に進まない環境だったので、素早くボールを拾って投げ返すスピード感が身につきました。

今までは上司の判断を仰いでいたことも、自分で判断して問題ないものはさっさと判断して進めることが増えましたね。

坂榮:私もスピード感には変化を感じています。以前は8割仕上げてから提出していたものも、今は6割の段階で一旦出して、そこからブラッシュアップするスタイルに変わりました。

もうひとつは、発信力でしょうか。袖縁の代表が想いを言葉にして周囲を巻き込んでいく姿に触れ、思うだけではなく口に出すことの大切さを実感しました。そこで私自身も目指すゴールや考えをできる限りチームに発信して、協力して欲しいと言葉で伝えるようになりました。

挑戦は社内にも十分ある。越境経験で見えた、次の一歩

――今後チャレンジしたいことを聞かせてください。

原田:これまでは製造部門の人間という枠にとらわれて、自分のキャリアを狭く見ていた気がします。でも今は、経営戦略など社内の他部門へのチャレンジを前向きに考えたいと思っています。去年の自分では想像もしていなかった視点です。

そしてもうひとつ。坂榮さんが話していた、発信することの大切さを私も実感しています。自分の経験を社内に発信することで、越境仲間を増やしていきたいです。

坂榮:私は群馬の焼酎工場に加えて、近隣にある麦芽製造工場の部門も兼務するようになりました。社内でも特殊な技術を持つ工場で、ベンチャーに飛び込めた自分なら隣の工場にも飛び込めるだろうと兼務を希望し、新たなチャレンジを始めたところです。

プライベートでは、越境先で関心を持った、視覚障害者をサポートするための資格を取得したいと考えています。いずれは副業的にサポート活動ができたらなと。以前は休日を持て余し気味だったので、新たな目標に張り合いが生まれています。

――最後に、side projectへの参加を迷っている方へメッセージをお願いします。

坂榮:迷っている時点で、やってみたい気持ちがある証拠です。思い切って飛び込めば意外と何とかなるものですし、できたこともできなかったことも、すべてが糧になります。マイナスなことは何もない。一歩踏み出せば、きっとまた次のステップが見えてくると思います。

原田:私も最初は自分にできることがあるのかと不安でいっぱいでした。でも越境前の内省ワークで、自分の「WILL(やりたいこと)」と「CAN(できること)」を整理していくうちに、意外なスキルや強みに気がつきました。そして越境してみると、さらに多くの気付きがありました。

業務の20%を捻出するのは正直、大変です(笑)。でも得られるものは大きいので、迷っているならぜひ一歩踏み出してほしいです。

Fin

協力:サッポロビール株式会社 / 株式会社袖縁

インタビュー・文:藤井 恵

撮影:宮本七生