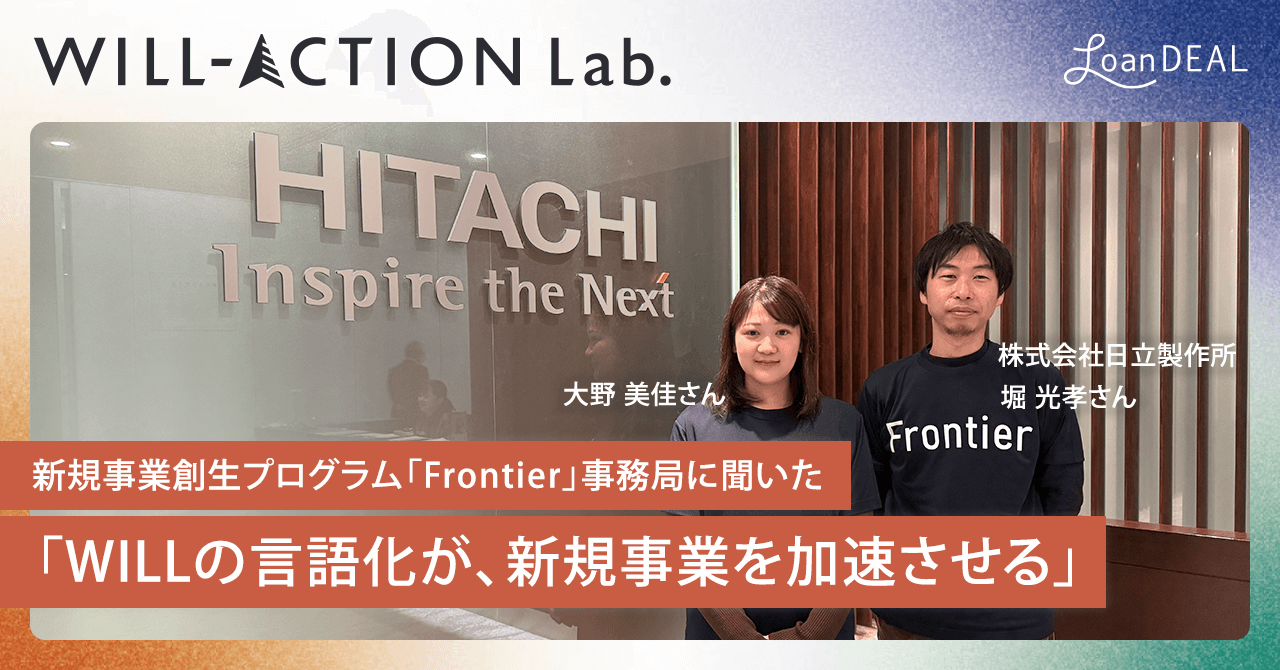

新規事業創生プログラム「Frontier」事務局に聞いた「WILLの言語化が、新規事業を加速させる」

新規事業を加速させたいのに、思うように進まない——。

そんなジレンマを抱える企業は、決して少なくありません。

新規事業創生の必要性を感じ、2023年に事業創生公募制の事業創生プログラム「Frontier(フロンティア)」を立ち上げた、株式会社日立製作所も、新規事業の加速に向けて工夫を凝らす企業の1つです。

同社は、挑戦の風土を根付せるため、ローンディールが展開する「WILL発掘ワークショップ」を導入。今年で3年目を迎えます。「Frontier」事務局の堀さん・大野さんは「WILLの言語化によって、良質な新規事業提案がなされている実感がある」と語ります。新規事業創生において、個人のWILLの明確化は、いったいどんな価値があるのでしょうか。お話しを伺いました。

目次

事務局メンバーが体験し、その価値を実感

「これだ!」と確信し、導入を即決

ーどのような経緯で、公募制の事業創生プログラム「Frontier」が始まったのでしょうか。

大野:2022年に私たちが所属している金融ビジネスユニット戦略本部が新設されました。ミッションから自分達で検討していける状態だったのですが、事業環境が目まぐるしく変化するなかでさらに私たちが成長していくために、新規事業への挑戦や変化に対応できる人財の育成が必要という問題意識から、新規事業創生を推進する仕組みづくりをミッションの1つにしました。

そこで、2023年9月から事業創生プロセスを学ぶ制度「FIBU Incubation Lab(通称FIIL)」を立ち上げました。「Frontier」は、FIILの中で実施している、公募制の事業創生プログラム、いわゆるビジネスコンテストです。

大野 美佳さん/株式会社日立製作所 金融BU戦略本部 Lumada事業統括部 技師

新卒で日立製作所のグループ会社へ入社し、システムエンジニアとして金融系の基盤システム構築開発業務に従事。2015年に日立製作所に転籍し、顧客協創業型の新規事業創生に携わる。2022年より現職。「FIBU Incubation Lab」の企画・運営を担当

ービジネスコンテストに、なぜ「WILL発掘ワークショップ」を取り入れたのでしょうか。

堀:自社でビジネスコンテストを始めるにあたり、いろんなところから情報収集をしました。その中で、「事業を立ち上げる過程では『WILL』を知ることが大切」という話をよく聞いたんです。自分の原体験やWILLに向き合い、その上で社会やお客様の課題を見つけ、解決策につなげていくのが良い進め方だと。これまで僕らも、机上で議論するだけではなかなか新規事業の立ち上げに繋がらない実感があったので、この発想がすごく新鮮に映りました。

そんなタイミングでちょうど、新規事業創生プログラムを実施する他社の担当者から「ローンディールのWILL発掘ワークショップが良かった」と教えてもらったんです。それならと、まずは当時の組織の3名で受講することにしました。

堀 光孝さん/株式会社日立製作所 金融BU戦略本部 Lumada事業統括部 担当部長

2004年に日立製作所に入社後、自社IT製品のプロモーションを担当。その後、新事業部門にて事業開発と戦略立案に携わるなか、カスタマーサクセスと出会い、2021年にはカスタマーサクセスを推進する社内コミュニティを設立。2022年より、金融BU戦略本部にて「FIBU Incubation Lab」の企画・運営に従事する

ーまずは事務局の皆さんで受講されたんですね。実際に参加して、いかがでしたか。

大野:とても良かったです。

まず最初の講義で印象的だったのは、講師の大川さんが話していた「WILL・CAN・MUSTの中で、会社で『WILL』を考える機会ってないですよね」という投げかけでした。確かに、会社で「あなたのやりたいことは?」と聞かれても、つい会社でのミッションを答えてしまいがちだなと。「会社の肩書きを外したときに、本当に自分がやりたいことって何だろう?」と考えると、私もすぐ答えられなかったんです。これにまず、衝撃を受けました。

「やりたいこと」が何か、過去の自分の価値観から紐解いて、徐々に会社のミッションに繋げていく。そうすると、たとえ新規事業の起案まで繋がらなかったとしても、日常業務と自分のやりたいこととを紐付ける思考は持てるんじゃないかとも思いました。会社のミッションと一度切り離して考えるという発想が、今までになく魅力的だと感じましたね。

堀:元々、自分たちが参加して「本当にいい!」と思ったものを社内に導入したいと思っていました。実感を伴うものじゃないと自信を持って紹介できないし、クオリティも担保できないからです。WILL発掘ワークショップは「これは意味があるな」と確信したので、導入を決めました。

ービジネスアイデアを考える上でWILLが重要だと。

大野:Frontierは、既存事業の顧客に対する案のみならず、既存業務と全く関係のない「やりたい」を起点とした案もOKとしているのですが、「そもそもやりたいことがない…」という方も多い印象がありました。それであれば、その「やりたいこと」を見つけるワークショップを実施して、そこからエントリーをしてもらえたらと思い、それができる流れを組みました。

エントリーシートも、エクセル1枚で出せる形にして応募のハードルを下げているのですが、必ず「あなたがやりたいことは何か、なぜあなたがやるのか」は問うようにしています。自分なりの理由を持って新規事業に望んで欲しいという想いがあったので、WILL発掘ワークショップを実施できたことは、流れとしてもすごく良かったです。

初回の説明会には400名が参加

熱い思いを持った社員を知る機会にも

ー2023年にFrontierの1期目がスタートしたわけですが、社内の反応はどうでしたか。

堀:初回だったので、Frontier開始の周知として制度説明会を実施したのですが、そこに400人も集まったんです。WILL発掘ワークショップを開催することも、この説明会で周知しました。

ーWILL発掘ワークショップは、2段階に分けて実施されたんですよね。

堀:はい。1段階目は、数時間のライトなものを実施したのですが、なんと100名も集まりました。事務局から呼びかけるわけでもなく、皆さん自主的に参加された方です。正直、事務局では「何人くらい来るのかな…」と心配していたので、これも嬉しい驚きでした。

今の状況を何か変えなきゃいけないとか、新規事業に取り組みたいと思っているけれど、どうしたらいいかわからないという方にとって、最初の1歩として参加しやすかったのかもしれません。参加者層も幅広く、シニアに近い方から若手の方までいました。

大野:皆さん興味を持ってくださっているんだと感じましたね。実施後のアンケートでも、「WILLを考えるきっかけとなったのですごく良かった」という声も多かったです。

1段階目ではワークの一部を体験してもらい、その上で2段目のBASIC版ワークショップの受付も行いました。BASIC版は、1日2時間ずつ、3日間拘束することになるので、参加が難しい人も多いかと思いましたが、結果的に30名ほどが応募してくれました。

金融ビジネスユニットだけでも約3000人いるので、私たちもどんな人が新規事業に興味を持っているか、なかなか把握しきれていませんでした。参加者を見て「こんな人がいるんだ!」と、新規事業創生への想いがある人を知る機会にもなりましたね。

ー2024年には2期目を実施されましたね。1期目との変化はどうでしょうか。

大野:ビジネスコンテストは、2期目で応募が半減すると言われています。また、業務特性上どうしても参加が難しくなるメンバーもいるので、人事と連携して、新たに「本部長推薦の教育枠」を作りました。この枠で推薦された人は、WILL発掘ワークショップはもちろん、新規事業の提案までが必須参加となる枠です。2期目はこの枠で約30名が参加したのですが、この仕組みが結果的にとても良かったんです。最後に取ったアンケートではほぼ全員が「WILL発掘ワークショップが良かった」と答えていました。

WILLの発掘と新規事業加速のつながりを実感

最終審査を通過したケースも!

ー改めて、WILL発掘ワークショップの実施は、実際に新規事業アイデアの創出にも繋がったのでしょうか。

大野:新規事業創生プログラムの実績にも繋がっています。1期目では、BASIC版のWILL発掘ワークショップに参加した方のうち9割が、実際にアイデアを提案しています。ワークショップで言語化した「やりたい」を、そのままアイデアにして応募している方もいましたね。

堀:加えて、1期目で最終審査に残った5組のうち3組も、 BASIC版ワークショプに参加した人たちでした。うち1組は、最終審査も通過し事業化に向けて動いているところです。

また1期でWILL発掘ワークショップを受けた方で、その時は応募に繋がらなかったものの、翌年2期目でエントリーした方もいましたし、1期目に応募し落選したアイデアをブラッシュアップして、2期目で再チャレンジしてくる人もいましたね。

ー具体的な応募実績につながるだけでなく、事業化に近いフェーズまで行くアイデアも多かったんですね。最終審査も通過した例があるのは、すごいですね!

堀:アイデアの種はFrontierの前からあったのかもしれません。ただ、WILL発掘ワークショップを受講したことで原体験を振り返り、「自分のやりたいこと」がより明確になったようでした。

このようなWILL発掘ワークショップをはじめとした施策をFrontierを通じて提供し、参加者が様々な経験をすることで、想いが深まり、活動がぐんと加速した印象を受けました。

▼WILL発掘ワークショップを受講し、事業化に向けて動いているプロジェクト

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2025/02/0217.html

ーこれまで2期続けてきて、他にも受講者の声で印象的だったものや、受講生に見られた変化はありましたか。

大野:たくさんありますが、3日間のBASIC版最終日に一人ひとりに話してもらう感想には、毎回グッとくるものがあります。皆さん最初は少しぎこちないのですが、日を追うごとにどんどん自分のWILLが言語化されて、最後には

「気づいていなかった自分の価値観に出会えた」

「ペアの人に考えを深掘りしてもらい、貴重な経験ができた」

という感想ばかりになって。「ポテンシャルのある社員がたくさんいるんだな。本当にやって良かった!」と、私自身も毎回とても嬉しくなります。

想定外だったのは、

「全社員受講した方がいいのでは?」

「部下にも受けさせたい!」

という声が受講生複数名から出てきたことです。思っていた以上に、皆さんに大きな影響を与えたのだなと実感しました。

堀:ビジネスコンテストというと、社内でも尖った人が参加してくるイメージはあったんです。でもそれだけじゃなく、自分のやりたいことがわからずなんとなくモヤモヤしていた人が、ワークショップを通じて想いを言語化したり、元々アイデアや想いを持っていた人がWILLをより明確にして、自信を持って事業提案に繋げたりしていたのが、すごく面白く感じました。

また、最初はその人がやりたい事業と、自分の想いがあまりつながっていないように見えた人でも、時間をおいて話すと綺麗につながっていることもありました。WILLを言語化した上でその事業に飛び込むことで、「これは本当に自分がやるべきものだ!」と確信した瞬間があったのだろうと思います。いずれにしても、最初にWILLを言語化しておくことがすごく重要だったんだと思います。

既存事業の延長で新規事業を興す際には、社内の人からも様々な意見が出るので流されることもあり、少しずつブレてしまった結果、最終的に何がやりたかったかわからなくなってしまうケースもあります。そういう時にも立ち返れるWILLがあると、ブレずに原動力を保ち続けられると思うんです。会社のMUSTだけでなく、そこと自分のWILLとの接合点を見つけていくことでこそ、なし得るものがあると感じています。

Frontierを通じて組織風土をアップデートし、一人ひとりの力が最大化した組織の姿を見たい

ー2025年の3期目も、WILL発掘ワークショップは継続する予定と伺いました。

大野:これまでの2期を通じて起案につながる実績も出ていますし、受講者からも思った以上に前向きな声が聞かれたので、今後も継続して、もっといろんな人に受けてほしいと思っています。

私たちのやっている新規事業創生は、「挑戦する組織風土」を作っていくことでもあるんです。そのためには、一人ひとりが自分のやりたいことを理解して、周りにぶつけていける状態であることが理想だと思います。その風土作りにも、WILL発掘ワークショップは大きく貢献してくれるんじゃないかと思っています。

ー最後に、お2人のWILLと、これからのユニット内の新事業開発推進に向けた展望をお聞かせください。

堀:僕は、3年ほど前にWIIL発掘ワークショップに参加して「グルーヴデザイナー」という言葉を発掘することができました。ジャズのセッションみたいなイメージで、一人ひとりの熱量をぶつけて新しい価値を作りだす環境を作りたいというWILLがあるんです。

今もこのWILLの根本は変わっていませんが、アップデートは続けています。元々は「個人のWILLに火をつけ、立ち上がらせていく」ことがやりたかったのですが、Frontierで様々な人を見ていくうちに、立ち上がるにしても一人ではなく、仲間がいた方が良いと思うようになりました。今後はもっと人事などの関係部門とも連携して、仲間を見つけ、チームを作りやすい仕組みや制度を整えていけたらと考えています。

大野:私の最初のWILLは、「一人ひとりが自分のやりたいことを実現できる状態を作る」でした。今は「人の可能性を引き出せる組織風土作りをしたい」という想いが強くなっています。

これまでの「Frontier」を通じて、どんどん変化し成長していく人の姿を沢山見ました。想像以上で驚きましたし、感動もしました。本当に人の可能性って無限大だな、と感じたんです。

組織で、その風土に合わせて働くなかでは、つい自分の可能性にキャップをしてしまっている場面もあるのではないか、と思います。そんな中でも、「Frontier」が本当の自分の可能性、あるいはそれ以上の可能性を引き出すきっかけになったらいいなと思っています。可能性を最大化できる人が増えていったら、きっと会社はすごいことになるんじゃないかなって。その状態を見てみたいというのが、将来的な野望ですね。

Fin.

協力:株式会社日立製作所

インタビュー・文:大沼 芙実子

提供:株式会社ローンディール