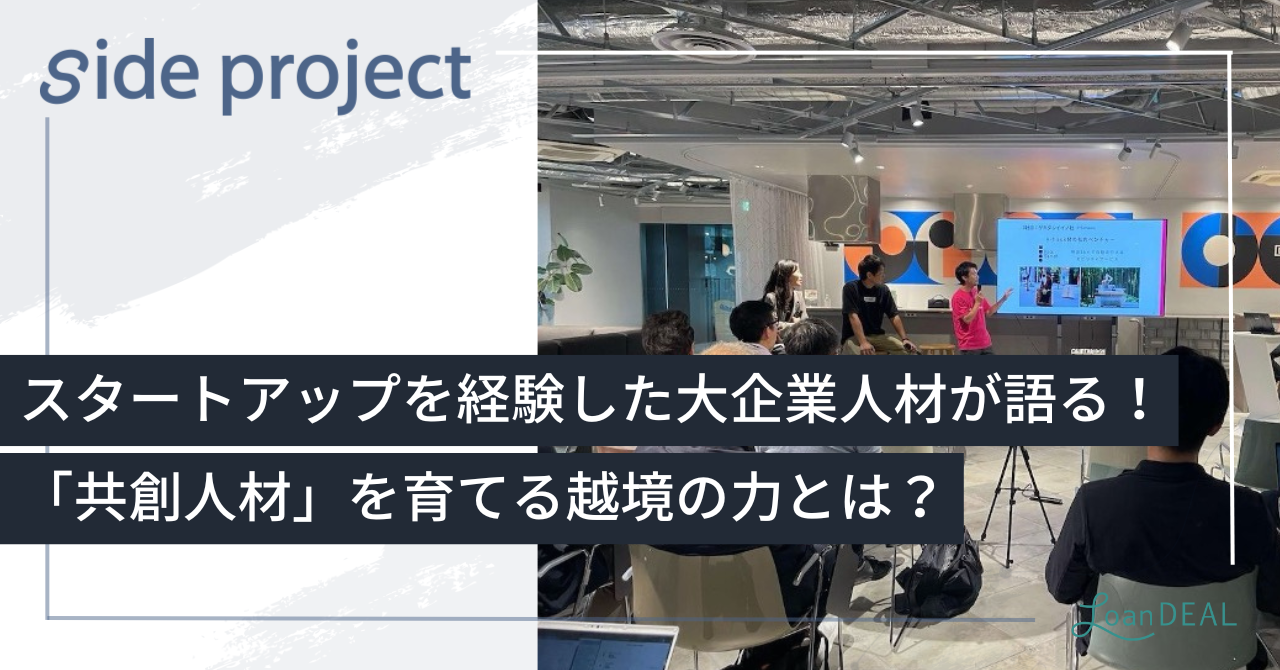

スタートアップを経験した大企業人材が語る!「共創人材」を育てる越境の力とは?

「越境の力で共創人材を育てる」。

このテーマを掲げて、MUIC Kansaiとローンディールの共催するイベントが、大阪・QUINTBRIDGEで開催されました。

登壇したのは、新たな価値創造に挑戦している2名の共創人材。NTT西日本でQUINTBRIDGEの運営やスタートアップ立ち上げに関わる吉田達也さんと、関西電力発の社内ベンチャーとして4社と、社内有志による1団体の立ち上げに関わり、現在は株式会社ポンデテックの代表である財津和也さんです。

おふたりとも”越境こそ”が、共創につながると話します。共創に必要な越境とは何か? 組織の中でどのように共創を生み出していくのか? MUIC Kansaiで共創推進している楠田武大さんと共に、社員の20%越境でキャリアと組織を変えるプログラム「side project」を手掛けるローンディール・東が、掘り下げます。

目次

「橋渡しでありたい」「一緒にかたちにしていく」

組織を越えて動く共創人材の原点をたどる

楠田:まずは、NTT西日本の吉田さん、これまでのご経験と、現在どのような活動をしているのか教えてください。

吉田: 2013年にNTT西日本へ新卒で入社して、最初は愛媛のグループ会社で1年間の設備系OJTを経験し、その後は研究開発センタや、開発業務に携わってきました。

技術の世界にどっぷり浸かる中で「外の世界を見たい」と思い、ローンディールのレンタル移籍を利用して、ドローン関連のスタートアップへ出向。新規事業の立ち上げを経験させてもらいました。帰任後は新会社の創業にも関わりました。

その後、MBA制度を使って海外の大学院で経営を学び、現在はQUINTBRIDGEで新規事業開発を担当しています。NTTグループ内での異動や、まったく異なる会社での経験、グループ会社立ち上げ、大学での事業化支援、友人と立ち上げた古民家活用の事業など、いくつもの“越境”を経験しています。

楠田:非常に幅広いご経験をされていますが、ご自身の中で一貫して関心を持っているテーマはありますか。

吉田:僕は「トップを目指す」というよりも、すごい経営者や優秀なエンジニアの“中間”に立つハブになりたいと思っています。技術を社会に活かす、その橋渡し役でありたい。研究開発センタ時代からずっと技術に携わってきましたが、その技術をどう社会に還元するかという視点を持ちながら、経営的な観点も学び、実践してきました。

現在はQUINTBRIDGEで、生成AIを活用したプロジェクトを進めています(※ イベント後の10月27日にサービスがローンチ。詳しくはこちら)。

楠田:実際に実践されているというのが素晴らしいですね。続きまして、ポンデテックの財津さん、お願いします。

財津:新卒で関西電力に入社し、ITエンジニアとしてキャリアをスタートしました。途中から社内ベンチャーのような取り組みに関わるようになり、キャリアの半分はエンジニア、もう半分は事業づくりという感じです。

その後、アクセンチュアとのジョイントベンチャーでエネルギー業界向けDX会社の立ち上げや、業務外でイノベーションや新規事業の探索活動を行うコミュニティ「k-hack」を先輩と立ち上げました。そのk-hack発の事業会社として、現地の暮らしに溶け込む旅行サービスを提供する「TRAPOL」と、時速5kmの低速自動運転モビリティを開発する「ゲキダンイイノ」の2社の設立に参加しました。

現在は、障がいのある方々とともに中古パソコン・スマートフォンを販売する「ポンデテック」の代表を務め、循環型ビジネスとして雇用創出と社会課題の解決に取り組んでいます。

楠田:これだけ多様な分野に関わるきっかけは何でしょう。

財津:自分がゼロから発案してすべてをつくるというよりは、一緒にやる仲間や代表の思いに共感して、「面白そう!」と思って関わることが多いですね。チームの中で役割を見つけながら、一緒にかたちにしていくタイプです。

楠田:新しいことを始めるのにためらいはありませんでしたか。

財津:あまりないですね(笑)。とにかく動いてみるタイプなんです。これまでうまくいったことばかり話していますが、当然、失敗もたくさんあります。ただ、サイコロを多く振っているうちに、たまたま当たったものが今残っているという感覚です。

楠田:どの取り組みにも共通する価値観や“軸”のようなものはありますか。

財津:たとえ話で言うと、僕は「競馬」で言えば「馬」の立場が好きなんです。馬主や調教師ではなく、自分で走って勝って負けて一喜一憂する。その“当事者”でいたいという感覚です。難しいことを考えるよりも、とにかく走ってみたい。それが自分の行動の原動力になっています。

共創の現場で必要なのは、「共通言語を生み出す力」と「意思を持ってマネジメントできる力」

楠田:本日のテーマでもある「共創人材になるスキル・経験とは?」について話を進めます。まず「共創人材」と聞いておふたりはどんなイメージを思い浮かべますか。

吉田:私の中では「公益性の高い人材」だと考えています。自分の組織だけでなく、社会全体をより良くするために、他者と協働しながら動ける人。まさにQUINTBRIDGEの理念にも通じますが、社会のために“共に創る”ことができる人こそ、共創人材だと思います。

楠田:ありがとうございます。財津さんはどう捉えていますか。

財津:共創人材って、いい意味で「ちょっと変な人」だと思っています(笑)。大企業の中にいても異質な存在で、「この人なんか怪しいな」「何を考えてるんだろう」と思われるような人。

大企業側から見れば、外のスタートアップと上手につながれる人。スタートアップ側から見れば、大企業や行政、国と橋渡しできる人。そういう“境界にいる変な人”が結果的に共創人材になる気がします。

楠田: 確かに「異質であること」が大事かもしれませんね。

財津:“ワケのわからない人”というくらい、多様な視点を持つ人ががうまくハマると、新しいことが生まれる。共創の現場ってそういう偶然から始まることも多い気がします。

東: 共創人材には、2つのタイプがあると思っています。ひとつは漫画『ワンピース』のルフィのように、旗を掲げて人を巻き込むタイプ。もう1つはさまざまな立場の人と“共通言語”で話せるタイプ。

これまで side project でさまざまな越境者を見てきましたが、共創を生むには、自分の言いたいことを言うだけでなく、他者の言葉を理解して融合できる力、つまり“多言語的な対話力”が重要だと感じますね。

楠田:リーダーシップとコミュニケーション力の両方が求められるということですね。では「共創を進める上で必要なリーダー像」についてお聞きしてみたいと思いますが、どんな資質が必要だと思われますか。財津さん、身近に「この人はすごい」と思うリーダーはいますか。

財津:僕がこれまで一緒に仕事をしてきた経営者の多くは、一言でいえば“宇宙人”みたいな人です(笑)。常識にとらわれず、行動力が圧倒的で一緒にいるだけで刺激を受ける人。

彼らの近くにいると、自分の価値観や行動が少しずつ変わっていくんです。そういう人に引っ張られることで自然と越境していく感じがありますね。

楠田:吉田さんも、多くのリーダーを見てこられたと思います。「ついていきたい」と思える人に共通する特徴はありますか。

吉田:私が惹かれるのは、経営者でありながら、部下や他社との関係にもきちんと配慮できるバランス感覚のある方です。「俺がトップだ」と突っ走るタイプよりも、組織全体を見て、関係をつなぐことを大事にしている人。そういうリーダーに信頼を感じます。

楠田: まさに両方のバランスを取れるタイプですね。リーダーシップと同時に調整やファシリテーションの力も重要だと思います。東さんにお聞きしますが、「利害を調整する力」とはどういうものでしょうか。

東:ひとつは「目的に立ち返れる力」だと思います。いろんな立場の人が集まると意見がぶつかる。そのときに、感情ではなく「そもそも何のためにやっているのか」を見失わない人。

もうひとつは、相手の立場をよく理解して共感点を見出せる人。それには経験の幅が必要です。経験を積み重ねていくことで、抽象化して相手の視点を理解できる。そういう橋渡し型の人が、共創のハブになると思います。

財津: 今の話、とても共感します。ただ、大企業でよく言われる「調整力」と、越境における「ファシリテーション力」はちょっと違う気もしていて。その違いってどんなところにあると思いますか。

東:大事な視点ですね。大企業での調整力は、基本的に「組織の目的を達成するための力」です。上司の意向や社内ロジックに従って、円滑に物事を進める。

一方で、共創の現場では正解がない中で動く。だから、調整役自身が意思を持って「自分はこれをやりたい」と言えることが重要です。つまり調整というより、自分の意思で橋を架ける力。その意味ではリーダーシップと同じくらい強い思いが必要だと思います。

楠田:単なる伝達役ではなく、意思を持ってマネジメントできる人。それがこれからの共創時代に必要な役割かもしれませんね。

外に出ても、また戻ってこれる

共創を支える組織のかたち

楠田:続いては「どうやって共創人材を育てるのか」という話に移ります。財津さん、関西電力のような大きな組織で、越境的な経験を得られる機会はありましたか。

財津:関西電力にも挑戦できる環境や仕組みがありますが、加えて、社外での挑戦を後押しするside projectのような仕組みはとても魅力的だと感じます。

環境を変えることが一番効果的。たとえば「運動したいけど続かない」という人が、駅から遠い場所に引っ越せば、否応なく歩くしかない。それと同じで、ベンチャーに行けばやるしかない。

僕もいろんな会社で仕事をしてきましたが「もうやるしかない」と腹をくくることが多かったです。もちろん大変なこともありました。意見がぶつかることもありましたが、それも良い経験でした(笑)。それでも振り返れば、全部が経験になっています。もし当時、ローンディールの制度が社内で広がっていたら真っ先に手を挙げていたと思います。

楠田: 吉田さんはいかがでしょうか。

吉田:NTT西日本には、社外に人を送り出すための制度が整っています。人事制度として正式に認められた出向や副業支援の仕組みもあります。一方で、「外に出るのを快く思わない人」もいるのも事実です。だから、組織内で経験させることの難しさを感じますね。

とはいえ、会社全体としては変わりつつあります。本業だけでは持続的な成長が難しく、新しい価値を生み出す人材が必要だという認識が、管理職層を中心に少しずつ広がってきていると感じますね。

楠田: 東さんはローンディールで多くの企業と関わってきたと思いますが、「外に出ることへの社内の反応」にはどんな傾向がありますか。

東: 多くの企業はいまだに「外に出すと辞めてしまうのでは」と不安を抱えていますが、最近は“出ること”をマイナスではなく、“新しい経験を持ち帰るチャンス”と捉える動きが広がっています。

コロナ禍を経て働き方やキャリア観が変化し、越境経験が一般化しつつあります。さらに今は、社外だけでなく他部署などで学ぶ「社内越境」も増えています。

楠田:社外に出るだけでなく、社内でも“越境”を経験できる仕組みづくりが進んでいるんですね。

吉田:確かに会社としては新しい事業を生み出す人材を育てたいという意識が高まっていて、キャリアデザインの支援や育成計画も少しずつ変化しています。「自社の中だけでは学べない」という感覚に、ようやく多くの人が気づき始めたように思います。

楠田:最後に。財津さんにお聞きしますが、いくつもの活動をされてきましたが、所属組織から応援されていると感じることはありますか。

財津:私自身の経験ではありませんが、印象に残っているエピソードがあります。ある新規事業が関西電力から独立する際、関西電力の幹部の方々が「外で頑張ってこい」と温かく送り出してくださったそうです。

通常なら人材の移動として捉えられがちな場面ですが、「社会全体にとってその方が良い」と考え、背中を押してくれたことがとても印象的でした。会社の利益だけでなく、個人の挑戦を応援してくれる姿勢に感動し、本当に心に残っています。

最近では、 「その人個人として応援したい」と言ってくれる方々も増えてきています。そうした想いを持つ人たちが、これからの越境や共創を支えていくのだと思います。

楠田:素晴らしいお話ですね。企業によって温度差はあるものの、外に出ることを肯定的に捉える人が増えている印象があります。私自身、銀行員として働く中で、以前は「転職=ネガティブ」なイメージもありましたが、今は「一度外に出て、また戻ってくる」ような循環も生まれています。そうした風土が少しずつ根づいてきているのかもしれませんね。

吉田さん、財津さん、今日はありがとうございました!

Fin