生成AI時代に必要な思考力が育つ!「outsight」参加者たちのリアルボイス

「outsight」は、週1回 × 90分のオンライン越境プログラムです。ベンチャー企業が抱える“リアルな事業・経営課題”を題材に、異なる業界の参加者が解決策を議論・提案し、起業家やファシリテーターからフィードバックを受ける実践型で、自らの思考力を高めることができるのがひとつの特徴です。

そこで今回、2025年1月〜6月に同プログラムに参加し、ベンチャーの課題に対して優秀な解決策を提案した方々の「思考プロセス」を大公開するイベント「オフサイト」が2025年8月に開催されました。

参加者一人ひとりが、プログラムを通じて思考力をどのように高めているのか。また、思考プロセスを身につけるとどのような変化が起こるのか。イベントで語られた4名の思考プロセスについてご紹介します。

目次

筋道を立てて語れるようになったことで、

相手に納得感を与えられるようになった

ひとりめは、大手保険会社の小林陸さん。小林さんは、法人営業分野のサイト開発の上流工程を担当する中で、経験の不足と社内に参考事例が少ないという状況に課題を感じ、知見を広げたいとoutsightに参加。その結果、「ロジカルシンキングが定着した」「他業種の人の話を聞き、考えの幅が広がった」と語ります。

小林さんが掴んだ思考プロセスは以下の通り。

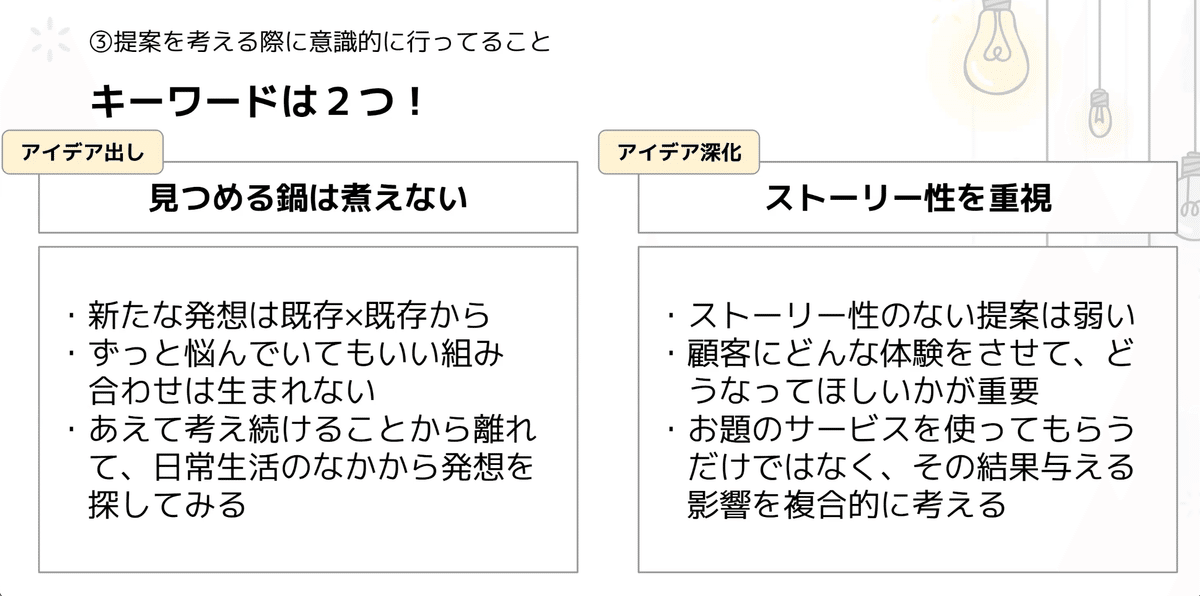

「見つめる鍋は煮えない」という考え方。悩み続けるより、日常から断片を拾い、組み合わせるというもの。

「新たな発想は『既存のもの × 既存のもの』。あえて考え続けることから離れてみる。散歩しながら『パチンコ屋の電飾』『儲かるスキーム』『“ひねって立てる”は使えないか』といった断片を拾い、相方探しをする」と語ります。

もうひとつが「ストーリー性」です。「ストーリー性のない提案は弱い。顧客にどんな体験をさせ、どうなってほしいかまでイメージしてみる。便利であることに留めず、使った結果、人の生活や社会がどう変化するかまで複合的に考えることが大切」とのこと。

この“思考の型”は実際の仕事にも活きています。

小林さんは現在、大きなコンテンツ企画の案件に取り組んでいますが、ストーリー性を意識することで自信を持って提案できるようになった様子。「上司に『このお客さんはこういう体験をして、最終的にこう変わるから、この企画なんです』と筋道を立てて説明し、納得を得られるようになりました」と話します。

AIで発散し、人間の力で収束させる。

「課題の明確化」が習慣化した

二人目は、大手保険会社の西舘菜々子さん。普段は保険に付帯するサービスや諸手続きの品質検証を担当している西舘さんは、「指示されたことをただこなすだけの働き方を変えたい」とoutsightに参加。上司から「論理的思考力を養った方がいい」と言われたことも背中を押したそう。参加を経て、「この業務は何が課題か?と根本から突き詰められるようになった」とのこと。

西舘さんが掴んだ思考プロセスは以下の通り。

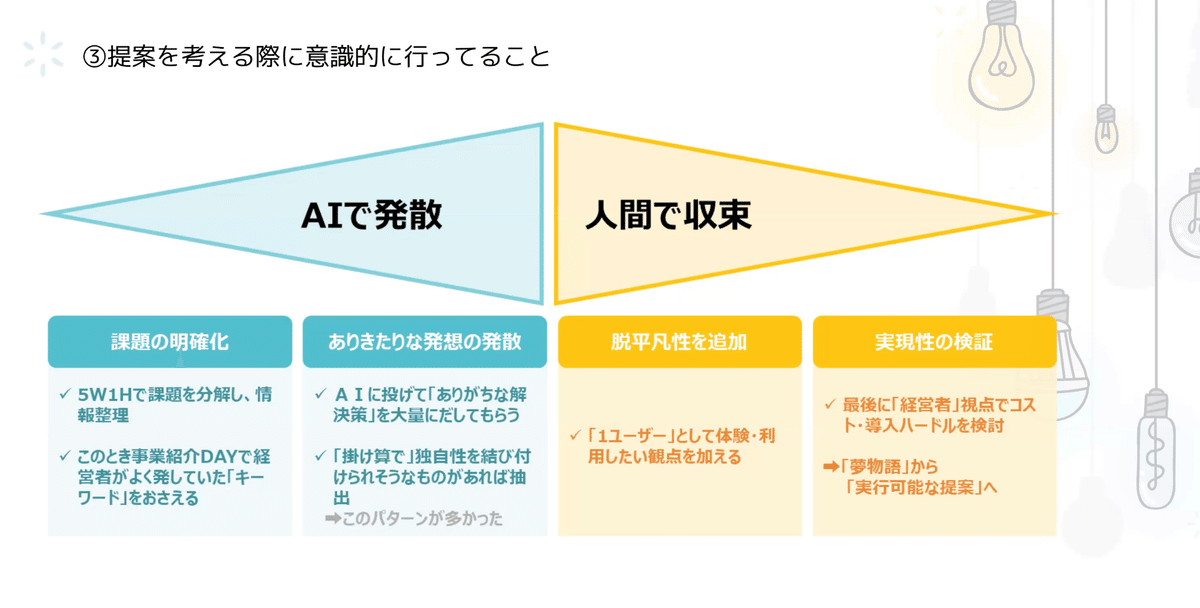

提案を考える際には、いかに効率よくアイデアを出すかという点を重視し、AIを積極的に活用。最初はAIによる「発散」、最後は人間による「収束」という流れを意識して取り組んでいます。

具体的には、

・まず5W1Hで課題を整理し、AIとの壁打ちで情報を噛み砕く。

・次に「ありきたりな発想の発散」として、整理した情報をAIに入力し、大量の解決策を出してもらう。

・その中で独自性を掛け合わせられそうなものを抽出し、そこに自分なりの工夫を加える。

・最後は人間による収束として、ユーザー視点を取り入れたり、経営者の立場からコストや導入のハードルを検討したりしながら、夢物語ではなく実行可能な提案へと磨き上げる。

というステップ。こうして地に足のついた提案ができるようになった結果、日々の業務にも波及。

「どんな業務でも課題の明確化から入る習慣がついたのは本当に大きな変化。これまで自社視点に偏ったり、逆に顧客視点ばかりになったりしていたのが、両方をバランスよく考えるようになった」と語ります。

真のニーズや問題点を考える力が身についた。

会社でも新たなプロジェクトを提案

三人目は、大手保険会社の西川薫さん。西川さんは、慣れた環境で新しい視点や発想が生まれにくくなっている危機感からoutsightへ参加。その結果、「常識や枠にとらわれない発想力が身についた」と言います。

思考の変化としては大きく三つ。

ひとつは、提示された課題の裏にある真のニーズや問題点を考え、解決策を構想する「課題を再設定する力」が身についたこと。マクロ/ミクロ、長期/短期など多様な視点を持ち、他業種とのディスカッションを通じて自社の意義を再認識し、モチベーションも高まったといいます。

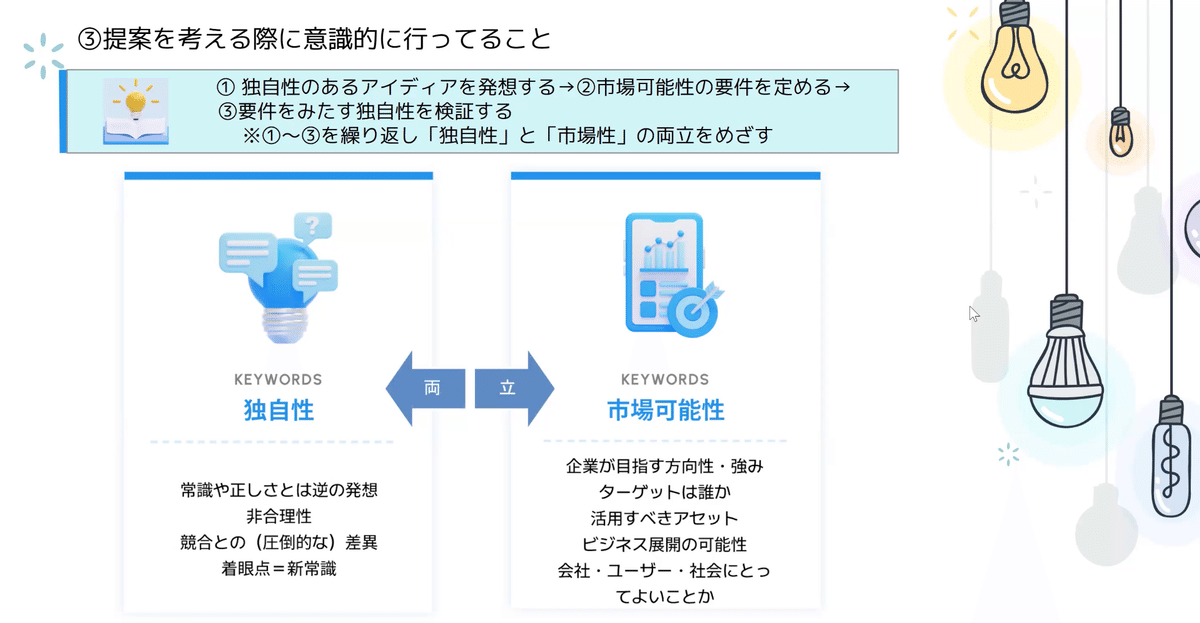

二つめは、思考プロセス。「まず独自性のあるアイデアを考え、市場可能性を検討。要件を定め、独自性を再検証。この往復を繰り返し、『独自性×市場可能性』の両立点に到達する」というものです。独自性は「常識や正しさの逆」「非合理だが意味があるもの」「競合との圧倒的差異」「新常識になる着眼点」から探ります。

三つめはAI活用。AIを壁打ちにしつつ、「平均点の中の上」レベルの答えに自分の“こだわり”を上乗せすることで提案に育てます。AIに自分の弱点を指摘させたり、提案を300文字でどう伝えるか相談したりと、実務的な使い方も工夫しました。

最初は「どうしていいかわからない」状態で評価も得られなかったものの、フィードバックをもとに改善。検証を重ねることで、自分らしい提案ができるようになったそう。現在、社内の新規事業提案プロジェクトで「こういう会社と連携し、こういうプロジェクトを実現したい」と自ら提言しているそうで、これも研修の成果だと語ります。

自分の観点を入れ、提案に独自性を。

プロポーザルでのプレゼンに活きた

四人目は、特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクールの松盛雅香さん。組織が拡大するなかでさまざまな課題を感じ、「外部の学びを得たい」とoutsightに参加。その結果、「提案に自分なりの考えや強みを盛り込めるようになった」といいます。

松盛さんが掴んだ思考プロセスは以下の通り。

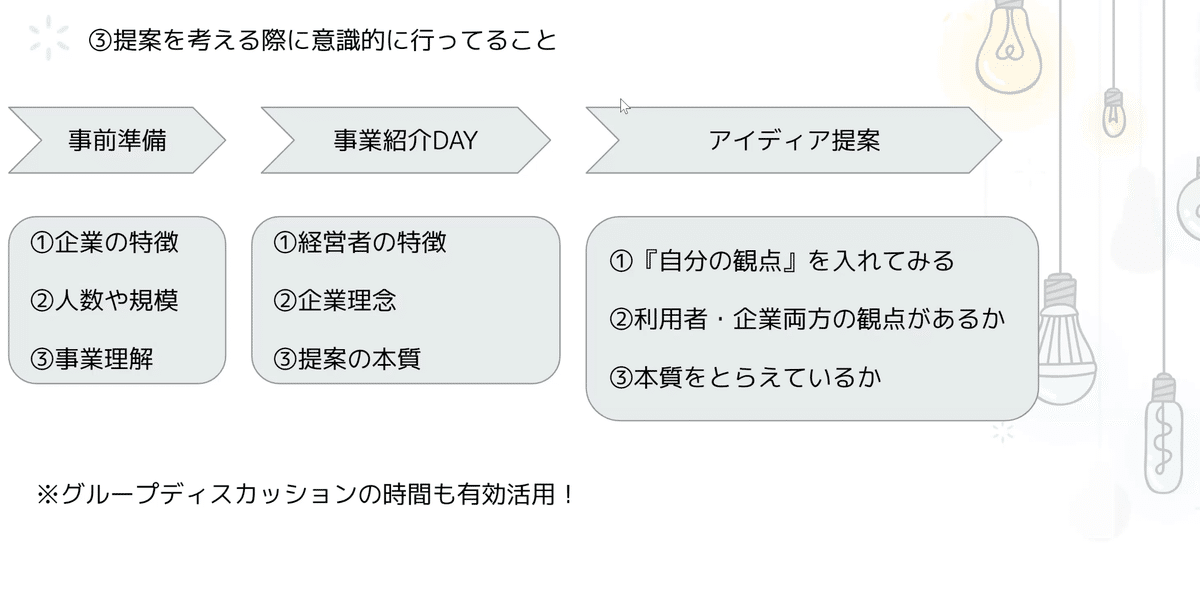

事前に相手企業の特徴や人数・規模を調べ、「そもそも工数がどれくらいかけられるか」を意識するところから始めます。そして、事業理解を深める中で「経営者が何を一番大事にしているか」をとらえ、提案の本質を外さないように工夫。そして提案する際は「自分の観点を入れる」とのこと。

「自分だったらどうするかと経営者の立場で考えてみたり、“自らの好き・嫌い”を強めに入れてみる」と語ります。「好き・嫌い」とは単なる感情ではなく、ユーザーとしての感覚や自分ならではの価値観をあえて提案に反映すること。相手の要望に応えるだけでなく“自分ならこうする”を入れることで、提案に独自性が出る」と話します。

outsightの経験は実務にも直結している様子で、期間中にとあるプロポーザルでプレゼンに挑戦。その際、「本質をおさえることの必要性がわかり、ゴール設定から逆算する設計がスムーズにできた」と手応えを語ってくれました。

生成AI時代だからこそ、一人ひとりの思考力を鍛えることが大切

参加者の実践から見えてきたのは、「課題を言語化する起点」「視点を切り替えながら案を広げ・確かめる習慣」「現場で動く水準まで具体化する力」という、仕事に直結する思考の土台でした。いずれも、outsightで繰り返し手を動かしたことが跳ね返っていました。

生成AIの時代だからこそ、こうした思考の土台の価値は増しています。参加者の言葉を借りれば、AIは素早く提案を並べてくれる一方で、「どの課題に照準を合わせるか(問いの立て方)」「どの案を磨いて現実に乗せるか(優先順位づけや最終判断)」は、状況や責任を踏まえた人にしかできない仕事として残ります。

今、大企業の人材に求められているのは、知識の多さよりも「考え方を更新し続ける環境」と「打席に立ち続けることで自分の型を作る」こと。outsightを通じて、その両方を日常に組み込むことができます。また、AIを活かしながら自分の頭で“決め切る”トレーニングを週1回×90分で続けられます。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

Fin