小杉俊哉先生と考える「これからの経営者育成に越境学習がどう役立つのか?」

多くの企業において、次世代の経営者やリーダーを育てることは重要なテーマとして位置付けられています。しかし、経営者を育てるための機会が不足しており、企業からは「早期に経営者という立場を経験させたいが、社内に適したポスト・機会がない」という声が多く聞かれます。

そこで、ローンディールでは『リーダーのように組織で働く』、『プロ経営者・CxOになる人の絶対法則』(共著)など、常に新しいリーダーシップのあり方を社会に提示している小杉俊哉先生を招き、オンラインイベントを開催しました。その一部を要約してご紹介します。

【登壇者】

講演・パネルトーク:小杉俊哉さん(THS経営組織研究所)

合同会社THS経営組織研究所 代表社員 / 慶應義塾大学SFC研究所 上席所員 / 慶應義塾大学大学院理工学研究科 非常勤講師 / ビジネス・ブレークスルー大学大学院 経営学研究科 客員教授

早稲田大学法学部卒業後、NEC入社。マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学大学院修士課程修了。マッキンゼー・アンド・カンパニー、ユニデン人事総務部長、アップルコンピュータ人事総務本部長を経て独立。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科准教授、立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科客員教授、慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授を歴任。ふくおかフィナンシャルグループ・福岡銀行、などの社外取締役を兼任。著書に『起業家のように企業で働く』、『職業としてのプロ経営者』、『リーダーシップ3.0』、『リーダーのように組織で働く』、『プロ経営者・CxOになる人の絶対法則』(共著)など多数。

パネルトーク:ローンディール 代表・原田未来

モデレーター:ローンディール プロデューサー・笠間陽子

目次

ーマネージャーとリーダーの違いとは?

笠間:小杉先生から、経営者育成の現状についてお話しいただけますか。

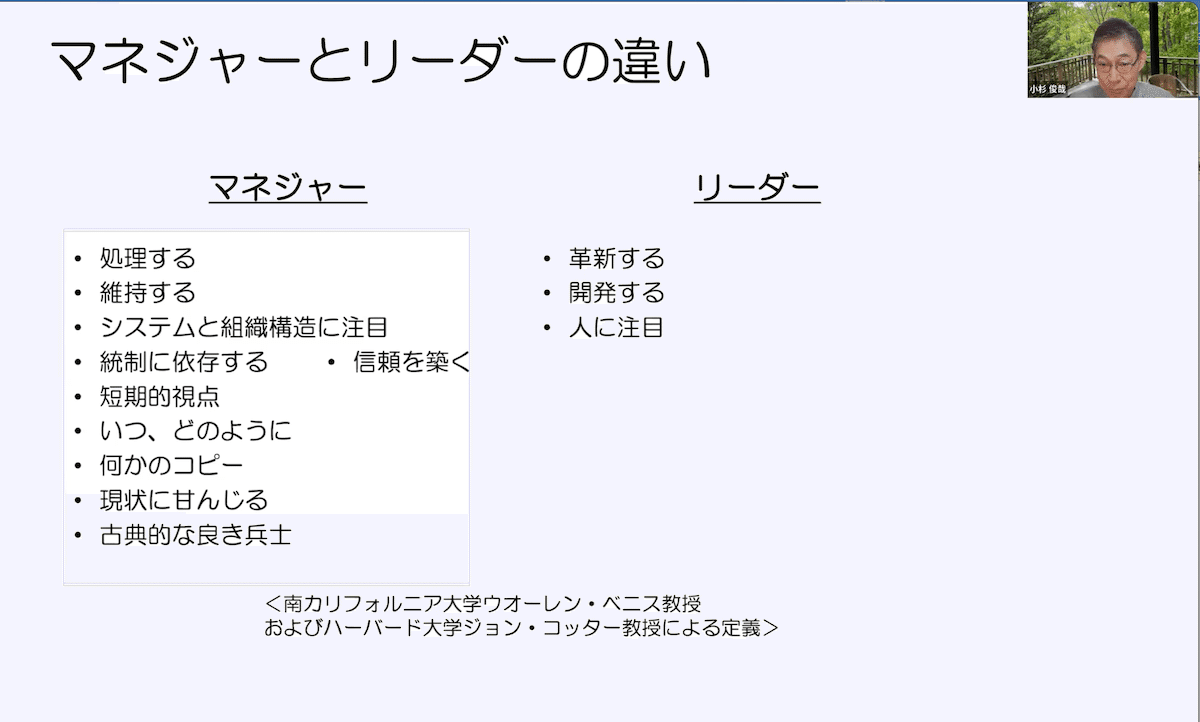

小杉:まずは、「マネージャー」と「リーダー」の違いをお話ししたいと思います。マネージャーというのは端的に言うと「組織上の役割をちゃんとやる」こと。たとえば課長なら課長、部長なら部長、本部長や事業部長、それぞれの役割をちゃんとやらないと組織が回らないので、非常に重要ですよね。

じゃあリーダーは何かというと、周りに影響を与えて巻き込み、何かを始めたり変えたりする人です。なぜこれをやるのかという「WHY」から始め、正しいこと「WHAT」を行う。正しいかどうかは、時代やテクノロジー、お客さんが変われば変わりうる、という視点で考えるのがリーダーなんです。変える必要があるということは新しいことを始める必要がある、というふうにつながっていきますよね。ですからマネージャーとリーダーはどちらも必要ですが、イノベーションにつながるのは明らかにリーダーの方だと言えます。

ハーバードビジネススクール教授のジョン・コッター氏は、「有能なトップマネジメントは自分の時間の80%をリーダーとしての仕事に充てる。そして組織の階層の一番下にいる担当者でも20%の時間をリーダーとしての仕事に充てる必要がある」と言っています。そうなると部長・課長層には50%ぐらいの時間が必要だ、ということです。

笠間:グラデーションがあるということなのですね。

小杉:そうです。役職は関係なく、担当者であっても20%は自分でWHATを考えて動かし、そのことにおいては自分がリーダーであるという意識を持ってやることが非常に重要です。ですから変革を導くのは、リーダーシップであってマネジメントではないですね。何かを始めたり変えたりする時にマネジメントでコントロールしようとするから、うまくいかない。この一文だけで、企業でイノベーションが起こらない理由を説明できちゃいます。

理にかなった取り組みとして挙げられるのは、Google社の「20%ルール」や3M社の「15%カルチャー」です。20%は自分で何をやるかを考えて動かす、あるいは15%は新製品を生むために時間を作る、ということを、会社の文化として持っているわけです。

日本企業は「働き方改革」で残業を減らし、150%かけてアウトプットを生み出していたのを100%で同じアウトプットを生み出せるようになったわけですが、じゃあ日本の生産性が上がったかというと、相変わらずOECD諸国の中で下位に貼り付いています。なぜかというと、アウトプットを極大化する競争がグローバルに行われているから。

アウトプットを極大化するというのは、つまりイノベーションです。「今日の飯の種」は一生懸命やらないといけないけど、同時に「明日の飯の種」にも時間やエネルギーを使う必要がある。みんなで「明日の飯の種」を考えることをやっていかないと、先細りになっていくだけなんじゃないの?ということにも通じるわけです。

昔は日本でも、エンジニアたちが集まって夜中までごそごそと新しい技術を生み出すための研究してたとか、他のプロジェクト予算から流用したりして、そこから素晴らしいテクノロジーが生まれた、みたいなことが行われていました。上司も黙認していて、そこから新しいものが生まれていったんですが、今はガバナンスが強化されてしまったために、絶対そんなことはできないですよね。

そこで私の提案は「何%は◯◯に使っていいよ」とルール化して、それを評価すること。「この会社をもっと良くしたい」「新しいビジネスを作りたい」というところに時間を使えるようにするんです。全員に課してしまうと労働強化と言われちゃうんで、やりたい人、副業をやるようなエネルギーがある人、あるいはこの会社を何とかしたいという思いがある人に、そういう場を用意します。

ちなみに、これを企業再生のために行ったのがソニーの平井一夫・元CEOで、社員の燃えたぎる情熱のマグマを開放する場を作りました。やるべき仕事はやってください、一方でリーダーシップを発揮したい人は、全社的なプロジェクトにも手を挙げてきてください、と。社長が後ろ盾なって進めていくことで、面白い製品が生まれていった。これがソニー復活の裏側にあるものですね。

笠間:情熱のマグマを解放する。とても素敵な言葉ですね。

小杉:いい言葉ですよね。みんなそういう思いを持っているはずなんですが、管理してしまうと抑え込まれてしまう。昔はそれを解放して自由にやらせていたわけですが、もう放っておいても出てこないんで、そういうルールや場を作ったらどうでしょうか、という提案です。

日本のリーダーの育成の問題点についてお話しすると、一つの主流部門でずっとやっていて他を経験していない人が幹部なり、そのまま役員になっていくことですね。これでは全社的な視点は持てないですし、変革もできません。マネージャー研修はやっても、リーダー研修はほとんど実施されていないですよね。

近年の人材育成の動向は、「キャリア自律」が常識になっていて、明確に選び、選ばれる関係です。社長になる人のキャリアも変わってきて、子会社から入ってくるとか、あるいは外に出て戻ってくるとか、いろんなことをやって上に行った人じゃないと変革はできない、という認識が急速に強まってきました。

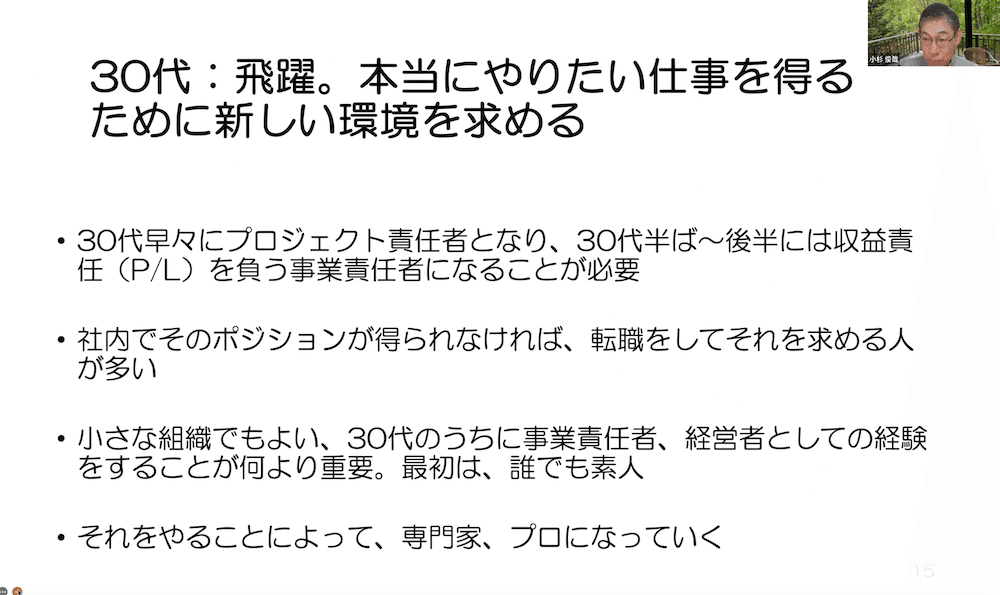

『プロ経営者・CXOになる人の絶対法則』の中でも言っていることですが、リーダーには「修羅場、土壇場、正念場」が必要。プロとして経営の債権を担うプロ経営者たちは入社後2、3年経って仕事に慣れてきても楽をせず、留学をするとか、経営コンサルティングに行くという、新たな厳しい環境に身を置きます。

そして30代でPLを持つのが必須としています。やはり収益責任を持たないと、経営者の視点が身につかないですからね。こうした経験を社内で得られるならそれでも構わないですが、社内で得られないなら外に出てやる必要があります。

それから、遅くとも40代前半で企業のトップに立つことが必要。大企業の場合は経営者になると上がりのポジションになるわけですが、「プロ経営者」はその後何度も同じような経験をしてさらに成長していき、「苦難試練の連続でした。そして今現在もそうです」と口をそろえる。つまり、厳しい環境に身を置き続けるという覚悟、あるいは後ろ盾がいないという経験をするということが、非常に重要だということです。

今はプロ経営者以外にもCFO、CIO、CSO、CTOなど非常に旺盛なニーズがありますが、供給側が全く追いついていない。なぜなら大企業で普通にやっていると40代半ばでまだ課長ですから、とてもその経験値では採用できないんです。

ヘッドハンターから見て活躍するのは、厳しい環境にチャレンジし続け、転職市場に身を置き続ける人。ファンドの視点で言うと、戦略率案力と実行力があり、プロスポーツ選手と同様に自分を律し、困難に立ち向かって常に自分を磨いていく人。また、チームで動くわけですから、個人プレーヤーではダメですし、経営者としての野心も必要です。こうした要素を持っていることが、非常に重要といえます。

リーダーの育成は芸術に近く、答えがないとも言われます。どうやったら育成できるかなんて答えはない。いろいろやらせてみて、いろいろな経験の中からリーダーになっていく、そんな捉え方もできると思います。

ーリーダーの定義と経営者育成

笠間:ここからは、小杉先生とローンディール代表・原田のパネルディスカッションに移っていきます。

原田:よろしくお願いします。企業の人事の方とお話ししていると、リーダー育成と経営者育成という言葉が混在していると感じるのですが、小杉先生はどうお考えでしょうか。

小杉:リーダーの定義に役職は関係ないので、新入社員でも自分でWHATを考えて動いているなら、そのことに関してはリーダーシップを発揮しているし、周りの人がフォロワーになればリーダーなんですね。

たとえばお客さんが来るときに応接間への通路に段ボールが積み重なっていて、「非常に見場が悪いよね」と気づいているなら、それを整理することを環境として与えてあげれば、動かすことができるじゃないですか。その段ボール片付けプロジェクトにおいては、その人はリーダーなわけです。というのが簡単な例ですが、リーダー育成の話だと思います。

経営者育成というのはその延長上ですが、先ほども申し上げましたように、積極的かつ意図的に「修羅場、土壇場、正念場」の経験をさせる必要があります。もちろん普通に仕事をしていてもそういう局面はあり得るんですが、他流試合とか、全く資本関係のないところに放り込むとか、そういうことを意図的にやらせることが必要ですね。さらに競わせて、その中でトップに上がっていく人材を見極めていく、という違いがあります。

原田:そう考えると、経営者になっていく過程においては「今日の飯の種」をやる人はマネージャーで「明日の飯の種」をやる人はリーダー、というようにはっきり分けられるものではなく、常に混在している必要があるんでしょうか。

小杉:そうですね。たとえば専門職ポジションみたいなものを設けている会社もありますが、スペシャリストの人はスペシャリティの追求だけをしていればいいのかというと、そこからはイノベーションが生まれないので、いろんな経験が必要なんです。きっちり分けてしまうと新しい結合を生みにくいので、一人の人間の中でも多様性というのは重要ですよね。

原田:ではリーダーシップはすべての人に求められるものだととらえて、新人の時から関与していくことが重要ということでしょうか。

小杉:そうですね。そうしている会社は非常に活性化してますし、そうじゃない会社は不活性ですよ。

原田:続いての質問にいかせてください。これまでの経営者育成の方法としてグループ会社や子会社に出向させるという方法もありますが、これはこれで効果があるものなんでしょうか?

小杉:もちろん効果がないとは言いません。ただし出向先の社員からすると「本社から来た人間」と、気を使ってしまうというのと、「所詮腰掛けですぐ帰るんでしょ」とまともに取り合ってもらえない、という2つの側面があります。特に高いポジションで入った場合は資本関係のないところに行くのと比べて、相対的には効果が劣るのかなと思います。

原田:弊社が取り組んでいる「レンタル移籍」という仕組みは大企業人材が半年から一年間、ベンチャー企業で働くというものです。この場合も半年から一年で区切られるのですが、ベンチャー企業にとっては半年・一年後に会社が残っているかどうかわからないわけです。なのでたった半年・一年でも全力で走らざるを得ない環境というのが、大きな違いだなと思います。

小杉:おっしゃる通りで、ベンチャー企業はキャッシュフローとの戦いなので、大企業とは全然メンタリティが違いますよね。「あなたは一体どれだけ役に立つの?」というふうに非常に厳しく見られて、その中で揉まれるという点ではすごくいいと思いますね。

ー将来幹部になる人材の見極め方

原田: 話を戻して「新入社員の頃からリーダー育成をする」というお話がありましたが、組織や人事側の観点から言うと、「この人は素養があるな」と発掘していくことも必要なんじゃないかと。このあたりについて、アドバイスはありますか?

小杉:「将来幹部になる人材の見極め方」についてはいろんな研究がされていますが、一番大きいのは「学習する習慣があるかどうか」という結論が出ています。どんなにいい大学を出ていて優秀な人でも、「自分は何でもできるから」とそこから学ばない人間は、その後どんどん抜かれていってしまいます。逆に大学も成績も良くないけど、「自分にはいろんなものが足りないから」とい学習意欲を持ち続ける人、自分を高めていくという学習意欲に満ち溢れてる人については、あらゆる機会を通じて見極められますよね。

私は新人教育もやっていますが、将来力を発揮して活躍する人とそうじゃない人の一番大きな違いは、研修といえども自分の学ぶ機会として一生懸命やるのか、もしくは自分の業務と直結しないだろうと流してしまうか。その違いは明らかですね。

原田:そういう姿勢を上司や人事が見て機会を与え、徐々に発掘していくということでしょうか。

小杉:発掘するのもいいですし、そういう人は場があれば手を挙げると思います。

原田:弊社のレンタル移籍では、社内公募のケースと、上司からの指名のケースが半々ぐらいなんです。公募の場合で言うと、手がすごく挙がる組織となかなか挙がらない組織がはっきり分かれていて、手が挙がらない組織はまさに学習意欲を高めていくことが課題ではないかと思います。学習意欲を組織的に高めるために、何かいい施策はありますか?

小杉:自分から手を挙げたり、社内で起業家のように働いたりする「イノベーター」と言われる人は全体の2%ぐらいしかいないんですよ。彼らは評価や仕組みがあろうがなかろうが、関係なく勝手にやりますが、それだけではその組織は極めて不活性なので、十数%いる「アーリーアダプター」を動かすことが先決だと思います。

この人たちは、レンタル移籍をするとその後のキャリア形成において加点されたり、背中をしてくれる上司がいたり、そういう仕組みがあると動く人たちなんですね。この十数%のアーリーアダプターと、さっきのイノベーターと、合わせて20%ぐらいが自律的に学習して動かす組織になっていくと、今度はマジョリティがついてくるわけです。

大企業は全員を動かそうとするから、うまくいかないんです。でも、アーリーアダプターを動かすことにフォーカスすれば、比較的やりやすいと思います。手を挙げてくれた人を大事にして、彼らが優遇されて出世していく、という流れを意図的に作っていくことが重要ですね。

原田:なるほど、手を上げてくれた人をしっかりと評価していくことで、学習する機運を高め、リーダーが生まれる土壌を作っていくということですね。あっという間にお時間になってしまいましたが、リーダー育成そして経営者育成のヒントをたくさんお聞かせいただけたと思います。

笠間:小杉先生、本日はありがとうございました。

Fin

▶【レポート】「越境学習」を、経営者育成として活用するための要件とは?

経営者育成に必要な要件とは何なのか、経営者育成に「越境学習」を活用する方法についてなど、セミナーを振り返りながら論点をまとめています。ぜひこちらもあわせてお読みください!

Report:渡辺裕希子

提供:株式会社ローンディール