NTT西日本、村田製作所、京セラの経験者が語る!「ベンチャーで鍛えた事業開発スキル」

あえてベンチャー企業に“レンタル移籍”するという選択をする大企業の社員が増えています。「レンタル移籍」とは、大企業に籍を置いたまま、ベンチャー企業で一定期間働く仕組み。イノベーションの現場を体感し、事業開発スキルやリーダーシップを鍛える手段としてこれまでに100社以上が導入し、300名を超える大企業人材がこの制度に参加しています。

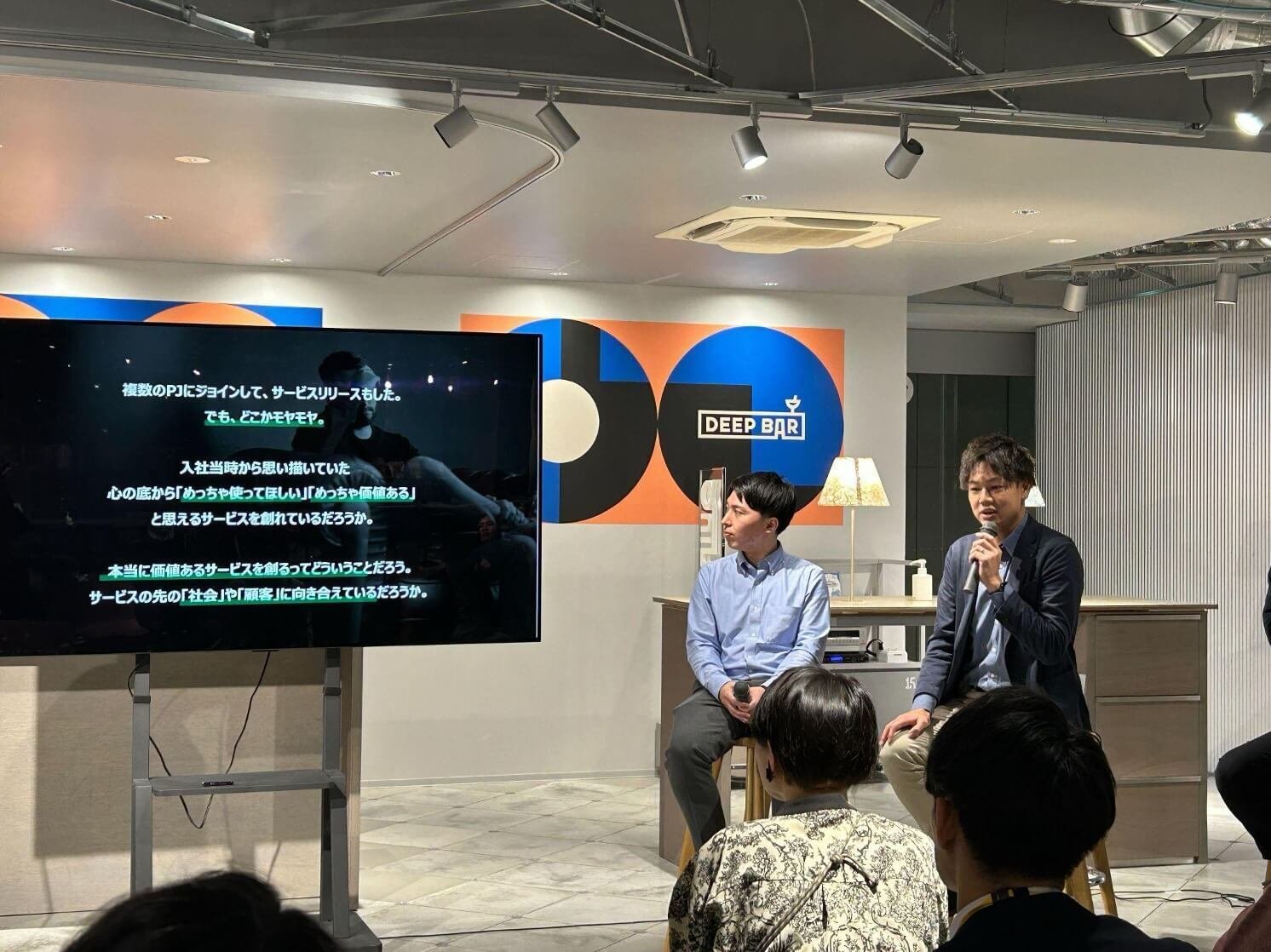

そこで今回、QUINTBRIDGE(大阪)にてトークイベントを開催し、NTT西日本・村田製作所・京セラからレンタル移籍した3名に、ベンチャー企業での挑戦から得た学びと変化について直撃インタビュー。大企業とベンチャーの違いはなんだったのか? 事業開発にどう役立っているのか? 実体験をお話しいただきました。その一部を要約してお届けします。

<スピーカー>

西日本電信電話株式会社 本山裕樹さん(移籍先:Ridilover)

株式会社村田製作所 岡村一太朗さん(移籍先:SUNDRED)

京セラ株式会社 前谷佳佑さん(移籍先:インパクトサークル)

目次

社会課題、地域実証、新規事業――

大企業を飛び出し、挑んだリアルな現場

──どのようなベンチャーで、どんな取り組みをしてきたのか。

前谷: インパクトサークルという、事業が社会に及ぼすインパクトの可視化を通じて、社会課題解決に資本が循環する世の中を目指すスタートアップへ行きました。経営企画、人材採用、新規事業まで幅広く経験をしましたが、特に「インパクトの可視化」というテーマで、新たな事業をゼロから立ち上げる役割を任されました。

本山:私が行ったのは、社会課題の解決をミッションとするRidiloverで、さまざまなプロジェクトに関わりました。たとえば、要介護者のQOL向上をテーマにしたプロジェクトを担当したのですが、介護領域の知識が全くない状態からスタートして。ニーズの掘り起こしから始めて、アンケート設計・ヒアリングなどを通じて、最終的には150ページにもなる資料をつくりました。

岡村:私は新産業のモデルを構想・共創・実装する SUNDREDへ移籍しました。主に担当したのは国内最大規模のリビングラボ『ナスコンバレー』という実証の場の立ち上げ。地域課題の解決につながるプロジェクト創出や社会実装していくプロセスを経験しました。

(写真左:前谷さん / 写真中央:本山さん / 写真右:岡村さん)

──ベンチャーの現場で戸惑ったことや大変だったことは。

前谷: 一言でまとめると、新しい挑戦と試行錯誤の毎日だったかなと。移籍初日に「新規事業をやってみないか」と振られたときは、驚きましたね。現場経験もない中、いきなり地銀を顧客想定した新規事業の立案をすることになって。戸惑いましたが、「こういうことに挑戦しないと、ベンチャーに来た意味がないんだろうな」と腹をくくりました。

仮説を立てては検証して、また提案する…日々トライアンドエラーの繰り返しで。何度も壁にぶつかりましたが、その度に“正解がない中で自分で決めて進める”という力が鍛えられました。

本山: 「要介護者のQOLを高めるサービスを考えてほしい」と言われたとき、介護の知識が全くなかったので、まずは調べるところから始めて。でも資料だけではわからないので、詳しい人にインタビューをして、仮説を立てては提案書をつくるの繰り返し。何度もダメ出しをもらいながらブラッシュアップを続けて大変でしたが、最終的に初めての受注につながったときは嬉しかったですね。

岡村:担当してたのは、SUNDREDが初めて手がけるリビングラボ「ナスコンバレー」という実証フィールドの立ち上げで、運営とか営業とかイベントなどいろいろやってましたが、「どうやってリードを取ってくるか」っていうのが大きなミッションでした。

異業種の現場に行って、視座が上がったり、視野・思考の幅が広がった感じはありましたが、当初は「この経験をどう意味づければいいのか」、自分の中で整理しきれなくて。なんとなくモヤモヤしたまま終わってしまいました。

でも移籍から戻った後、上司から「半年間は仕事しなくていいから、とにかく整理しなさい」と機会をもらえたことで、腹落ちしたというか。おかげで、今は「自分がやりたいこと」と「会社が求めていること」、それをちゃんと重ねた形で動けていますね。

共創・課題発見・制度づくりーーー

大企業に戻って仕掛けていること

──現在、大企業に戻って、どんな仕事に取り組んでいるのか。

前谷: まだ戻って2ヶ月くらいなのですが、CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)を担当しています。

スタートアップとの共創を推進する立場として、単に資金を出すのではなく、事業会社として“どんな価値を一緒に生み出せるか”を問いながら、提携や出資を進めています。インパクトサークルでゼロから事業を構築した経験が、スタートアップとの対話や判断にそのまま活きてきています。

本山: 戻ってからは、新規事業開発に取り組んでいます。地域通貨ビジネスでは、立ち上げ2 年目で売上2 億円を達成しました。その他、副業を開始したり、越境プログラムに参加し介護ビジネス部門で優勝したり、社外のフィールドでのチャレンジも継続しています。

また、最近は自社アセットと現場の声をベースにした新規サービスを起案し、事業化に向けた検討を進めています。レンタル移籍で得た“課題の発見力”が、企画や提案に活きていますね。

岡村:地域や会社にも貢献したいという自分の思いを再確認し、滋賀県で共創の場「一般社団法人co.shiga」を作りました。自社も巻き込み、還元できるよう動いているところです。

「co.shiga」を活用して、地域のあるべき姿や課題を起点として自社技術を掛け合わせた新規事業開発にも取り組んでおり、地域の自治体と連携しながら創出を検討するなどの取組みも進んでいます。

また、社内で“企業間交換留学制度”の立ち上げにも取り組んでいます。良いアイデアを広げられるメンバーを社内に増やしていきたいですね。自分が得た経験を制度として広げ、組織変革につなげていけたら。

──ベンチャーでの経験を経て、身についたこと、変化したことは何か。

前谷:これまでは自分の中にあるスキルだけで何とかしようとしていたことに気づきました。自分の枠を越えて他者と協働する力や、スピード感をもって意思決定する感覚が身についたと思います。

CVCの立場でも、相手に寄り添いながら自社の強みをどう活かすかを柔軟に考えられるようになったのは、大きな変化だと感じています。

本山:「課題を掘り起こすとはどういうことか」を、本質的に理解できたのは移籍経験があったからです。今も新規事業を進める際には、「お客様や現場のどんな”不”を解消したいのか」「その”不”はなぜ生まれているのか」といった問いを持って取り組んでいます。

また、いろんな業界の第一線で活躍されているトップランナーの方々や意欲の高いメンバーと一緒に働く中で、社会課題を本気で何とかしたいという信念や、そしてそれに紐づく言葉の力を持っている人たちにたくさん出会いました。

そんな中で「自分はどうなのか」と、思いの強さに引け目を感じることもあって。だからこそ「こういう人たちと胸を張って話せる自分でありたい」という思いが今も強くありますし、思いの強さを大事にしています。

岡村:SUNDREDで実証事業の立ち上げに関わったことで、仮説を立てて動く、走りながら試していく、軌道修正しながら進めるというやり方が、自分の中に染みついた感じがあります。制度づくりや地域連携を進める中でも、そうしたスタンスが、今の自分の基本になってると思います。

【まとめ】組織変革の起点は「個の越境」にある

3人の話から共通して見えてきたのは、ベンチャーという“異質な環境”が強烈な自己変容をもたらし、その結果として、組織への新たな貢献が生まれているということ。「越境は一時的な体験ではなく、戻ってからが本番」。その言葉を、実感として語る3人の姿は、これからの企業変革において“個の越境”が果たす役割の大きさを物語っていました。

当日の会場では、参加者が登壇者の言葉に真剣に耳を傾け、メモを取りながら聴き入っていました。終了後も会場の熱は冷めることなく、あちこちで対話が広がっていく様子が見られました。こうした“リアルな場”こそが、変化を志す個人と組織をつなぎ、次の一歩を踏み出すエネルギー源になるのかもしれません。

QUINTBRIDGEで語られた越境者たちの言葉が、新たな越境の物語を生む起点となることを期待したいと思います。

Fin