レンタル移籍から4年。空回りの日々から逆転!「大企業でやりたいことを実現する方法」

「カルチャーショックでしたよ」。

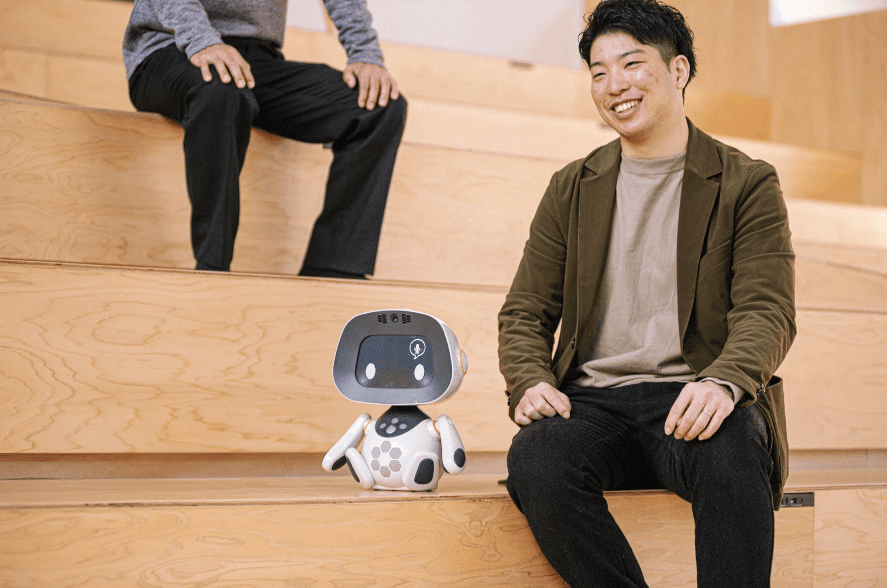

2020年、NTTドコモからロボティクスベンチャー・ユニロボット社へ1年間の「レンタル移籍」を経験した泰松遼(やすまつ・りょう)さん。ベンチャーからNTTドコモへ帰任した当時を振り返り、そう話します。ベンチャーでのスピード感と主体性の高い働き方を経て、元の職場に戻ったときに待っていたのは、大企業ならではの仕事の進め方とのギャップでした。

ーーあれから4年。

現在の泰松さんは、XR領域を担う子会社・NTTコノキューに所属し、志望していた「テクノロジー×エンターテインメント」の新規事業に取り組んでいます。「『キャラクターを召喚する』という、やりたいことにまさに取り組めている」と語ります。

ベンチャー経験をどう活かし、大企業の中でどのように自分らしいチャレンジの場を切り開いてきたのか。そのプロセスをじっくりと伺いました。(※ 本記事は2025年4月にインタビューをしたものです)

目次

得られたスキルと求められることとのズレに向き合った日々

「ベンチャーで事業開発を学んだのですが、戻って担当したのは役員会議運営でした」

ドコモに帰任した泰松さんは、 エンターテイメントサービスを担当する部門の配属となりました。しかし担当することになった業務は、レンタル移籍での経験とは異なる領域だったことに加えて、仕事の進め方でも異なるアプローチが求められました。

「レンタル移籍前に所属していたドコモの部署では、外部のパートナーと協業して事業を作ることをやっており、自分起点で仕事を進めることも多くありました。レンタル移籍先のユニロボットでもそれは一緒でした。一方、復帰した部署では必ずしもそうではなくて。自分の価値をどう発揮するかは手探りでした」

戻ってきたエンタメ部署では特定のサービス担当ではなく、戦略部門への配属だった泰松さん。取りまとめ業務が多く、組織運営に必要な役割と考えながらも、学んだスキルをどう活かしていけばよいか、試行錯誤を続けていたとといいます。

「期待されている役割の中で自分ができることをやってみようと色々動いたんですが、よい手応えを感じられずで、空回りしているかなと、悩みもありました」

「やりたいことを実現するためのステップ」と意味付けたことで前に進めた

転機となったのは、自分の「今の環境に意味づけをする」という考え方でした。自分が今いる状況を俯瞰的に捉え直し、長期的な視点からとらえるようになったのです。

「私がやりたい『キャラクターを召喚する』を実現できる有力な手段の1つに、XRがあります。しかし、XRはまだ市場が出来上がっていません。世界的に見ても、大きく利益を上げている会社はまだ少ない。なので、市場を作っていくために大きな投資が必要。大きな投資は、大企業だからこそできる。そのためにどんな事業ならドコモから応援してもらえるのかを学ぼうと考えました」

意思決定の構造や仕組みを学ぶことが、将来の挑戦に必要だと気づいたことが、視点を変えるきっかけとなりました。

「経営層と現場両方と関われる戦略部門を任せていただけたのも、構造を理解するのに良い機会だと考えたんです」

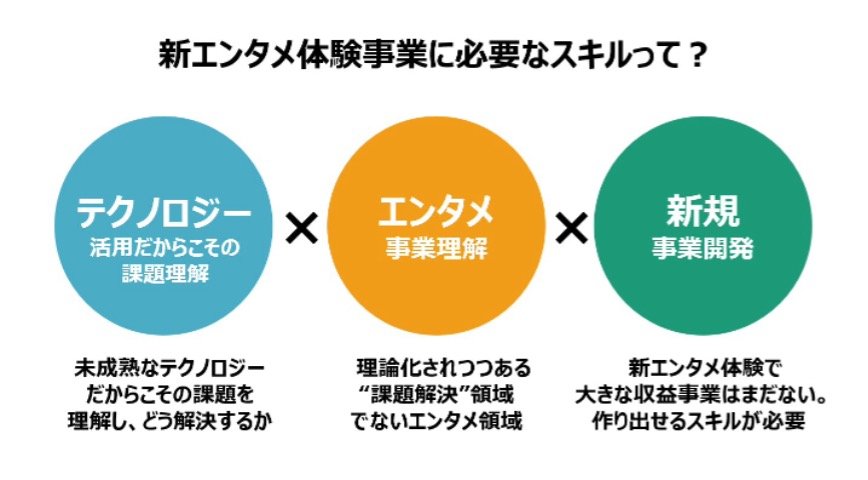

学びの機会と捉えた泰松さんは、ここから動き出します。やりたいことを実現するために自分に必要なスキルは「テクノロジー」「エンターテイメント」「新規事業開発」の3つであると自ら定義。

今の部署で学べるのは「エンターテイメント」。そこで残りの2つを学ぶために、社内の制度を活用することにしたのです。

(泰松さんが作成した資料より抜粋)

「別部署でも業務ができる人事制度を活用して、XR部署で働くことで『テクノロジー』を、新規事業制度を利用することで『新規事業開発』を身につけようと決めました。必要なスキル獲得の機会を自分で作っていけばいいんだって。そうしたら前向きになれたというか。エンタメ部署への所属も前向きに捉えられました」

意味づけができたことで、泰松さんは自分の役割に対する考え方も変えていきました。

「リーンスタートアップを始め、課題解決の新規事業開発をどう進めていくべきかは理論化が進んできていると考えています。ですが、エンタメの事業開発ってそういう教科書的なものが少ない。せっかくエンタメ部署にいるので、そこを学べるよい機会だと捉えることができました。『取りまとめ業務だけでなく、エンタメサービスのプロダクト開発やマーケティングに関わらせてほしいです』と上司に相談しました。ありがたいことにそういった業務も任せてもらえることとなり、経験を積むことができました」

熱量と行動が導いた「やりたい業務」への配属

しかし、全てが順調だったわけではありません。兼務で参加していた社内新規事業で、新たな壁にぶつかりました。

「限られた稼働の中で、周囲の期待や自分としてこうなりたいという理想に応えることは難しく、思うようにいかない場面も多かったです」

スキル要素ごとに別の場で身につけようとするアプローチは自分の行動で実現できる最適解ではあるものの、実現難易度の高さというハードルがあったようです。

しかしその数ヶ月後、再び大きな転機が訪れます。2024年4月、泰松さんは遂に、やりたかった「キャラクターの召喚」に取り組めるXRの新規事業へ異動となりました。NTTコノキューへの異動が決まったのです。

「異動先のマネージャーに直接相談したんです。『やらせてほしい。どうしてもXRがやりたい』って」

人事のことなので、それが異動にどこまで繋がったかはわからないということでしたが、念願の業務に就くことができました。

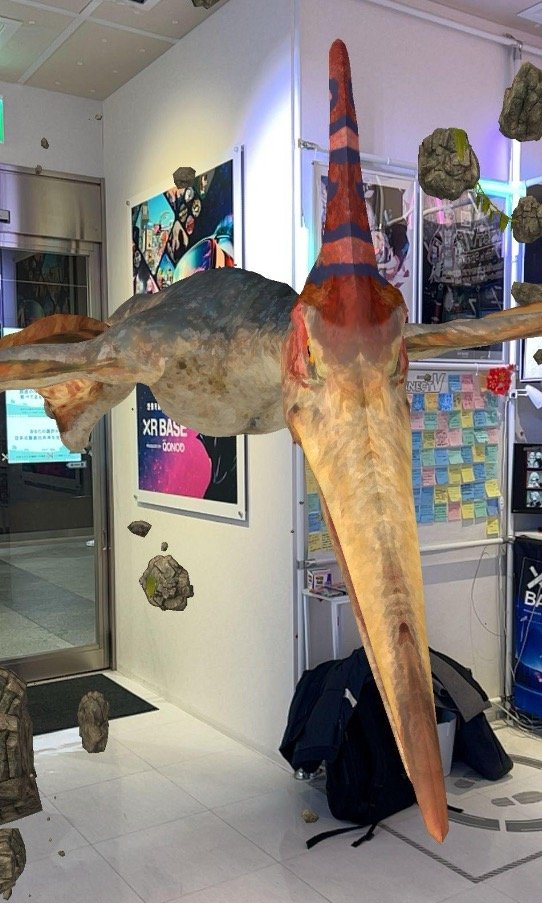

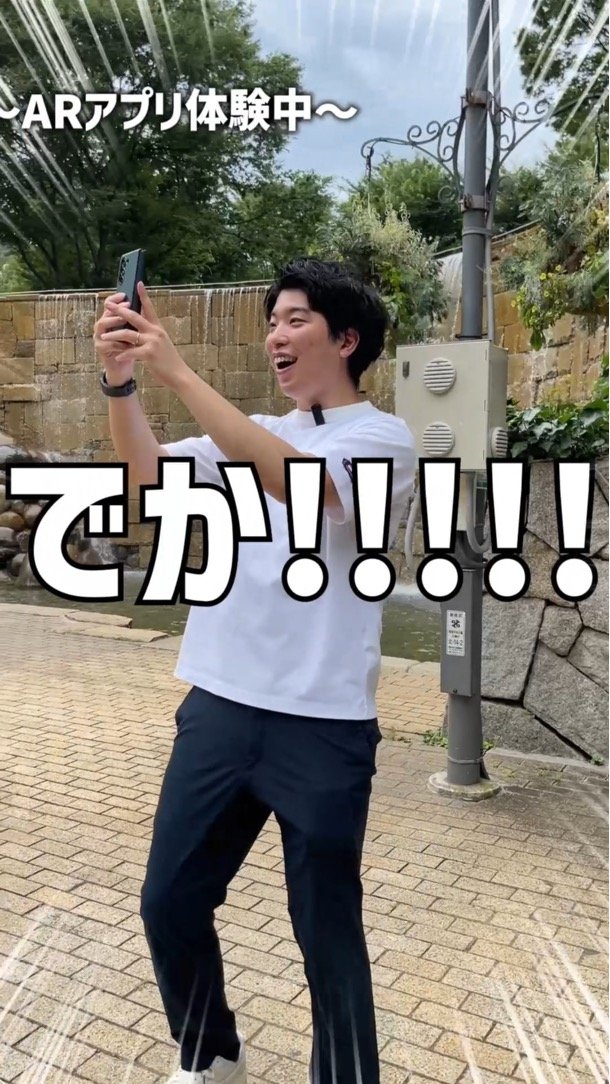

NTTコノキューは、ドコモの100%子会社でXR領域を担当する新規事業会社。泰松さんが担当することになったのは、ARを活用した恐竜育成アプリ「ロストアニマルプラネット」というサービス。ここでの仕事は、まさに追い求めていた「キャラクターの召喚」というWILLに直結していました。

現在は、同サービスのプロダクト企画とマーケティングを担当するチームのリーダーを務めているそうです。

ベンチャーよりも大企業の方が新規事業に向いている!?

改めて、今の仕事にユニロボットでのレンタル移籍経験はどう活きているのでしょうか。泰松さんは、2つの気づきを挙げてくれました。

1つ目は、リソースやお金に対する意識。

「お金へのシビアさがより身に付いたと思います。ユニロボットでは私自身の売上が会社に大きく直結するため、“稼がなきゃ終わるんだ”という空気感を日々肌で感じていました。大企業では別部署で立てている売上も費用もあり想像しづらくなっていますが、同じマインドでいなければいけないと考えています。予算に対して『私はきちんとこれに沿ってやっている』などと受け身ではいけないなって。使い方に疑問があったら『これは別のことに使った方がいいと思う』などと言える勇気も身につきました」

2つ目は、新しいテクノロジーをユーザーにどうすれば受け入れてもらえるかを考える視点。

「XRのように、新しいテクノロジーを受け入れてもらうのってやっぱり難しいですよね。移籍先のユニロボットでも、これまでにないコミュニケーションロボットを提供するという中で、さまざまな課題がありました。たとえば金額がネックなら、ロボットより高い住宅と一緒に販売するとか。色々考えました。新しい体験をどのようにしたら受け入れてもらえるのかを考えて実践したことが今のXR事業にも活きています」

また、「ベンチャーこそ新規事業がやりやすい環境だ」と考えていたそうですが、そうではないことに気づいたと言います。

「ベンチャーで新規事業はやりやすいわけでは無いというのを体験できました。人が少ないので、新規事業をやればその分本業の開発工数が減ることに直結する。ベンチャーの方がフットワーク軽く事業が立ち上げられるイメージがあったんですけど、大企業のほうがリソースや制度が整っており挑戦に適したケースもあると感じています」

大企業の中で「想い」を実現するにはーー

「復帰直後は自分のWILLと重なる部分が限られていると感じることもありましたが、今は『キャラクターを召喚する』ことに繋がるプロダクトの企画をさせていただいて、かなり理想に近い形でやらせてもらえています」

泰松さんがこの4年間で見出したのは、自分のWILLと大企業をつなぐ方法でした。想いだけでは届かない場所もあります。けれど、意味を見出し、自ら工夫し、動き続けることで少しずつ現実が変わっていきました。

大企業の中でやりたいことを実現するには、熱意だけでなく、視点の切り替えや、環境を使いこなす力が求められます。ベンチャーでの経験も、葛藤も、遠回りに思えた日々も、すべてが今につながっています。

自分のWILLを明確にし、それに向けて一歩ずつ行動していくことが、組織の中でも「自分らしい挑戦」を実現する道になるのだと、泰松さんは教えてくれました。

組織を自分の夢のフィールドに変えていくーーー。

それこそが、「大企業をハックする」ということなのかもしれません。

Fin

協力:株式会社NTTコノキュー / ユニロボット株式会社

インタビュー・文:小林こず恵