人的資本経営を支えるNTTドコモの“越境”最前線!〜挑戦マインドと自律キャリアを育む仕組みとは?

人材育成・組織開発を進めるキーワードの1つとなっている「越境学習」。社員が社内外の新たな環境に飛び出し、経験や学びを得る活動のことです。株式会社NTTドコモでは、社内外・長期短期を組み合わせた幅広い越境プログラムを展開し、人的資本経営と社員のキャリア自律を促す仕組みを長年にわたって実践しています。その一環として、同社では2016年に「レンタル移籍」プログラムを導入。

中心となってプログラムを進めているNTTドコモ総務人事部キャリア開発担当・伊藤孔明さん、柏崎健太さんに登壇していただき、ローンディールの野島が越境の取組みが始まった経緯や社内に浸透させる工夫、社員の反応などについて伺いました。

※ 本レポート記事は、2025年に開催された「人的資本経営を支えるドコモの“越境”最前線! 〜挑戦マインドと自律キャリアを育む仕組み〜」の内容を要約したものです。

目次

越境で「事業貢献に資する人材育成」と「社員のキャリア自律」を目指す

野島:まずは自己紹介からお願いします。

伊藤:私は2011年にNTTドコモに入社後、最初の数年間はネットワークに関する仕事に従事していました。その後ご縁があって人事部に異動になった際に人事の面白さに目覚め、一度退職して別の会社で人事経験を積んだ後、再びNTTドコモに戻ってきました。現在は主に人材育成業務に従事しています。

柏崎:私は日系大手からベンチャー、外資系までさまざまな会社に所属し、一貫してスポーツマーケティングを担当してきました。2017年にNTTドコモにキャリア採用で入社し、2024年から現職で越境プログラムを担当しています。

野島:おふたりとも越境の経験があるのですね。改めて、NTTドコモで越境の取組みが始まった経緯から教えていただけますか。

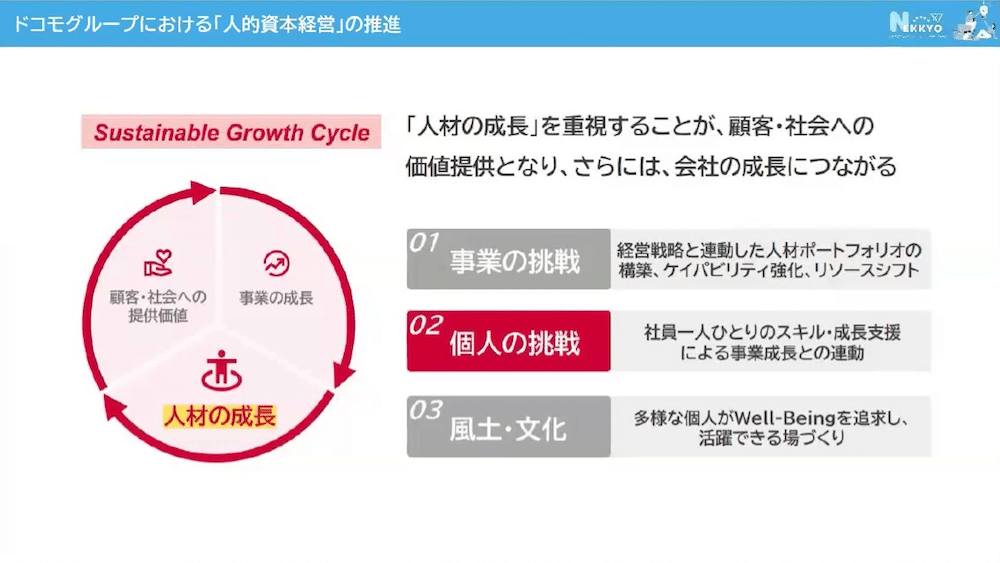

伊藤:そもそもの前提には人的資本経営の推進があり、当社では「事業の挑戦」「個人の挑戦」「風土・文化」という3つの柱を回すことでサステナブルグロースサイクル(持続的成長サイクル)を実現できると考えています。

我々総務人事部はサイクルの一部である「人材の成長」を重視し、その先にいる顧客や社会への提供価値を高めることで自社の成長につながるという自己循環を生み出していきたいと考え、さまざまな施策を展開しています。

人的資本経営を経営目標に落とし込むため、KPIを設定しているのですが、ポイントは越境に関するKPIも設けているところです。「越境経験社員比率」という指標を掲げ、2027年度までに全社員の30%が越境を経験している状態を目指しています。

野島:なぜ、越境に着目することになったのでしょうか。

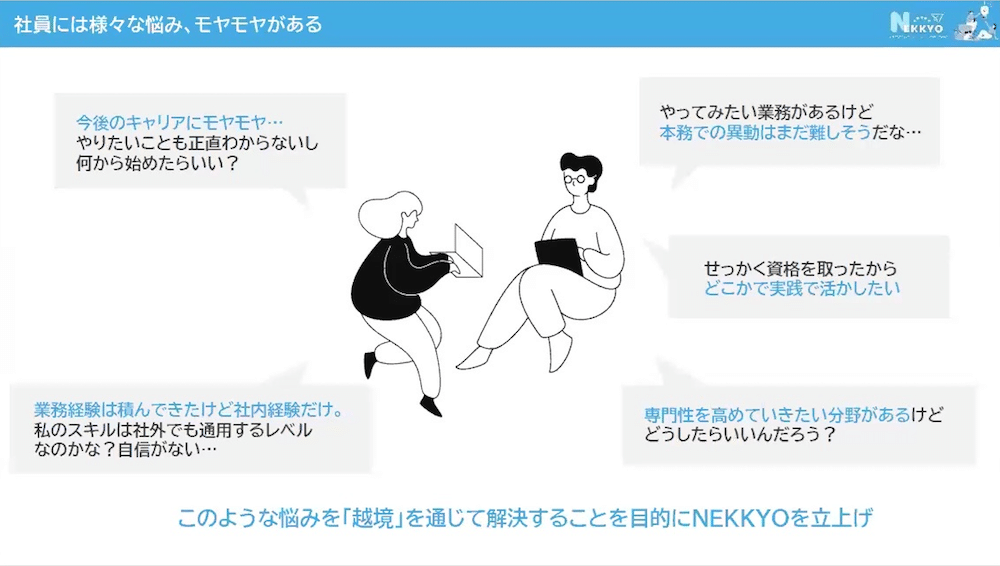

伊藤:越境の取組みを開始した約10年前は収益の大半がモバイル関連事業で、スマートライフ事業も走り始めていたものの、社内にその知見がない、活躍できる人材がいないという課題がありました。越境を通して外部の風を取り入れ、社内の多様性を獲得し、イノベーションを生み出す土壌を醸成していこうという流れになったのです。

事業の変化に合わせて人事制度なども変わっていくなかで、社員から「今後のキャリアが不安」「専門性を高めても、どう活かしたらいいかわからない」という声が聞こえ、自己成長の壁を感じている方が一定数いることもわかりました。社内の育成施策だけでは突破が難しい部分なので、越境の機会を提供することで社員の悩みやモヤモヤを解消したいという思いもあります。

事業貢献に資する人材育成を行うためにも越境施策は重要と考えていることから、“NTTドコモの越境”を意味する「NEKKYO」という総称で越境施策全体をリブランディングし展開しています。

野島:越境施策はボトムアップで進んできたのでしょうか。

伊藤:10年前は、当時の人事の組織長との議論の中で「外に出る経験が必要」という提言が出たことから始まったと聞いています。ただ、直近の変化に関してはボトムアップベースで進めていますね。

越境経験者である私や柏崎が「新領域で活躍する人材を育てるには、その領域の最先端の会社で成長させていただくのが一番」という思いをもって進められている実感があります。

最近は現在の組織長からも「越境経験者を増やしていこう」というメッセージを出していただくなど、会社としてもより一体感をもって越境に取り組む環境が醸成されていると感じています。

「多様な越境機会を設ける」「越境先での活躍を評価に変換する」など、越境を根付かせるための様々な工夫

野島:「NEKKYO」では、具体的にどのような施策を実施されているのですか。

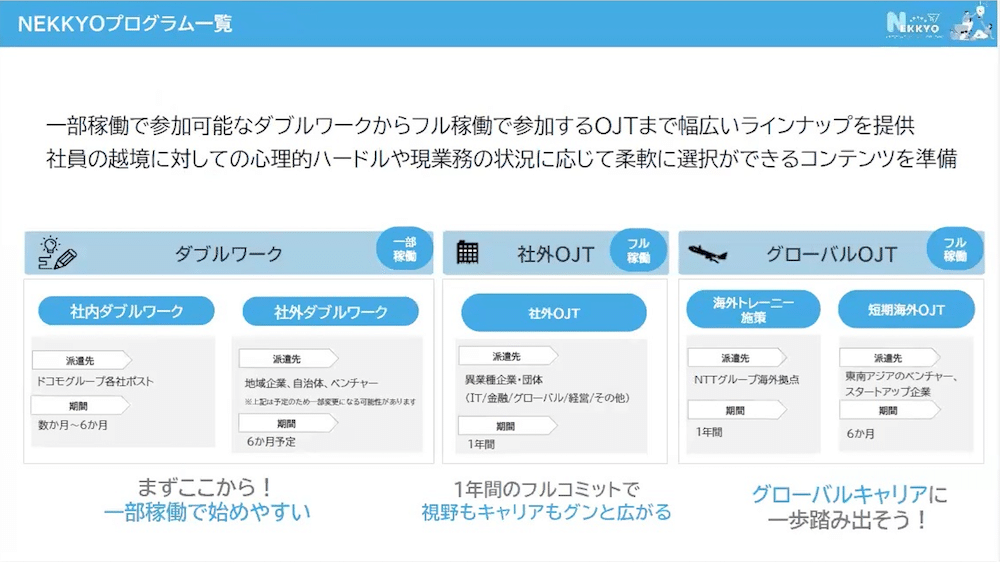

伊藤:越境施策自体に対して興味を持つ社員はいるものの、実際の参加に向けた心理的ハードルは高いと考え、越境の度合いをグラデーションのように設定しています。

・副業のような形で始めやすい「社内/社外ダブルワーク」

・社外の企業・団体に1年間フルコミットする「社外OJT」

・海外での経験を積む「グローバルOJT」

といった形です。

野島:短期の社内越境から長期で社外や海外に出るものまで、幅をもたせるメリットはどこにあるのでしょう。

伊藤:事業と人材が非常に多様な会社なので、打ち手が単一の施策になると多くの社員にマッチしにくいと思っています。各事業部も事業のフェーズによって繁忙期が異なるので社員 / 事業部それぞれの多様なニーズに応えられるように幅を広げています。

柏崎:本業とのバランスをどうしても取る必要がある方や、家庭の事情などによりフルコミットが難しい方などは本業を全うしながら他部署を経験する「社内ダブルワーク」が合うでしょう。「特定の専門性をきわめて行きたい」「自社の事業を海外で展開したい」というチャレンジ精神が強い方は、「社外OJT」や「グローバルOJT」がいいかもしれません。

野島:さまざまな施策を長く継続していますが、どのように組織に根づかせたのですか。

伊藤:社内への浸透は、まだ道半ばです。この10年間を振り返ってみると年々参加者が減っていた時期もありましたが、私や柏崎など越境に対する価値を肌で感じている人が越境経験の価値を諦めずに訴えたことで、継続できているのだと思います。定期的に「NEKKYO」卒業生に社内イベントで登壇してもらい、発信し続けたことも重要だったと感じます。

野島:参加者のサポートやケアは、どのように行っているのでしょう。

伊藤:社員からは「越境中の評価はどうなるの?」「昇格チャンスを考えると、留まった方が安全そう」という声も出ているので、我々総務人事部が越境先での活躍を評価することや、頑張りが認められて帰任後に昇格チャンスを得た人がいることを伝えています。

また、外に出て得たスキルや経験を活かして成果を出せるよう、戻ってきてもらう部署の調整は重要と考え、我々が帰任先の人員とコミュニケーションを取り、参加者と組織側がWin-Winになる調整を今年度はこれまで以上に心掛けています。

柏崎:越境中の伴走も重要です。越境先で参加者が何に気づき、自身のキャリアをどう動かそうと考えているかという部分を可視化するため、我々が話を聞いたりアドバイスをしたりする場も設けています。

最先端の現場で経験を積める「越境」は、組織や社会にも効果をもたらす

野島:越境を推進することで、会社にはどのようなメリットがあるでしょう。

伊藤:当社では3つの目的をもって推進しています。1つは、社員の自律的キャリア開発の促進。2つ目が多様性の獲得とイノベーションの創出。3つ目の将来の事業変化・成長に向けた知と経験のダイバーシティの獲得が特に力を入れている部分で、最先端の場で旬の経験を積める越境は最短距離で事業成長につながる施策だと考えています。

越境先にも、外部人材活用による課題解決やダイバーシティの醸成などのメリットを感じていただける仕組みにしたいですし、ひいては日本経済の発展に貢献できる取組みになるのではないかと考えています。

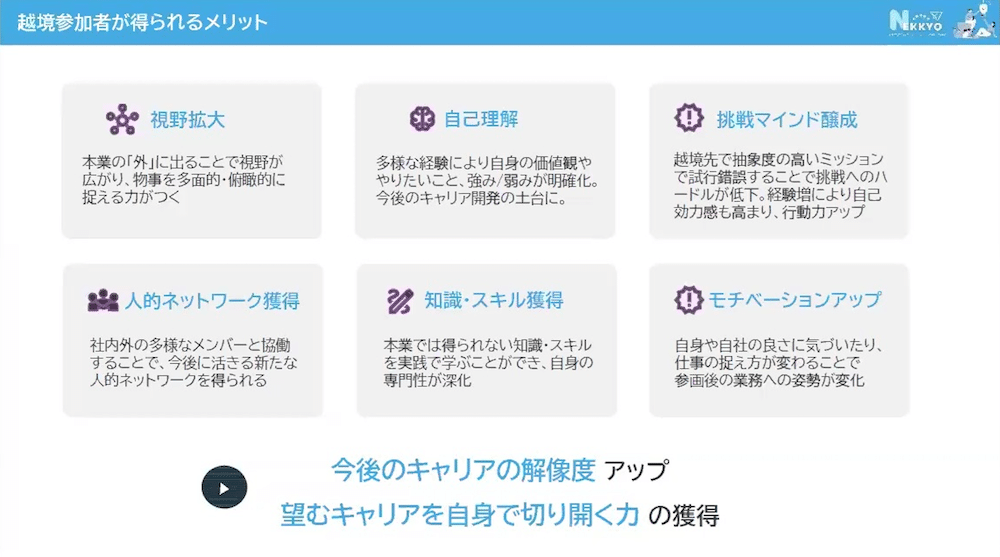

参加者自身も知識・スキルの獲得だけでなく、視野の拡大や挑戦マインドの醸成、人的ネットワークの獲得といったメリットがあり、キャリアの解像度も上がっていきます。直近は専門スキルの獲得を重視しながら、参加者の人選や移籍先の調整を行っています。

実際の成長度合いに関しては、当人及び上長へのアンケートをもとに可視化し、あらゆるパラメーターが伸びているという結果が出ています。

柏崎:今後は、帰任先のマッチングに注力したいと考えています。外での経験に近い部署に当てはめれば活躍できるというわけでもないので、事業のフェーズや上長の価値観なども踏まえ、フィットする帰任先を探していきたいです。

「越境するのが当たり前」「キャリア自律するのが当たり前」という文化の醸成も重要と考えています。会社任せではなく自分でキャリアを積む時代になっているので、社員一人ひとりの意識づけも進めたいです。

越境人材には、硬直化した組織を

変化させられるほどの行動力を期待

野島:参加者の皆さんからも質問が届いています。まずは「上司としてはメンバーが越境で抜けた後の対応に悩みますが、どうケアしていますか?」という質問です。

伊藤:当社では社内公募制度「NTT Group Job Board」を用意し、人員を補填する手段として活用していただいています。この制度で異動する人の絶対値が増えているという実績もあります。

野島:「越境中の評価の話がありましたが、実際はどのように評価していますか?」という質問も届いています。

伊藤:当人だけでなく越境先ともコミュニケーションを取り、当人の等級やスキルとの整合性をチェックしたうえで、越境中の目標設定を行います。越境中も社内にいる社員と同じトーンで目標に向けた進捗管理やフィードバックを行い、評価しています。

野島:次の質問は「帰任後の学びの還元においても、伴走する仕組みがあるのでしょうか?」というものです。

伊藤:帰任後の活躍度合いや専門性の装着度合いのモニタリングは、現在はまだ十分ではありません。越境の効果を測るためにも重要な部分なので、参加者一人ひとりへのインタビューや調査を行い、分析を強化していきたいと考えています。

野島:最後の質問です。「帰任先の人員が越境未経験だと、越境で得た知見や経験を活かすのは難しいのでは?」とのことですが。

伊藤:大事なのは、経験者が越境したバリューを発揮し続けることだと思っています。硬直化した組織を壊せるぐらいの人材になってほしいと思っています。一方で組織側も、外で経験を積んできた人の活躍を最大化できる風土の醸成が必要だと思います。その間を取り持つ立場として、我々が工夫していく必要があると実感しています。

野島:伊藤さん、柏崎さん自身が越境経験者だからこそ、熱量をもって推進されていることが伝わる内容でした。リアルな部分も率直にお話しいただき、ありがとうございました。

Fin

* * *

お知らせ:【アーカイブ配信】NTTドコモ人事担当者に聞く!人的資本経営を支えるドコモの“越境”最前線

10月22日に開催した本イベントは、大変多くの反響をいただきました。そこで今回、ご好評につきアーカイブ配信を実施いたします。当日見逃した方は、この機会にぜひご覧ください!

協力:株式会社NTTドコモ

レポート:有竹 亮介