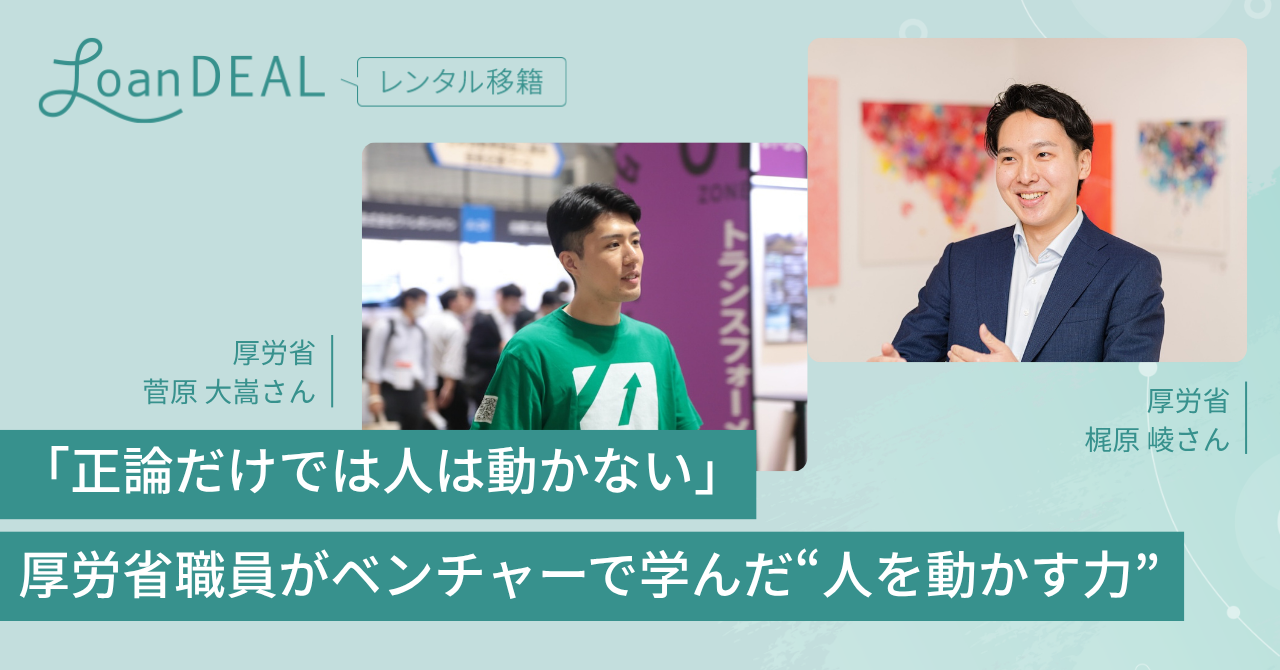

「正論だけでは人は動かない」厚労省職員がベンチャーで学んだ“人を動かす力”

中央省庁の職員は、数年ごとに異動を重ねることで幅広い業務を経験し、組織全体を俯瞰できるゼネラリストとして育成されていきます。こうした強みを持ちながらも、近年は「外部との接点」を通じて新たな視点を獲得することの重要性が高まっています。厚生労働省(以下、厚労省)でも、この流れを踏まえて若手人材の成長を後押しするために、半年間ベンチャーで経験する「レンタル移籍」を導入しました。

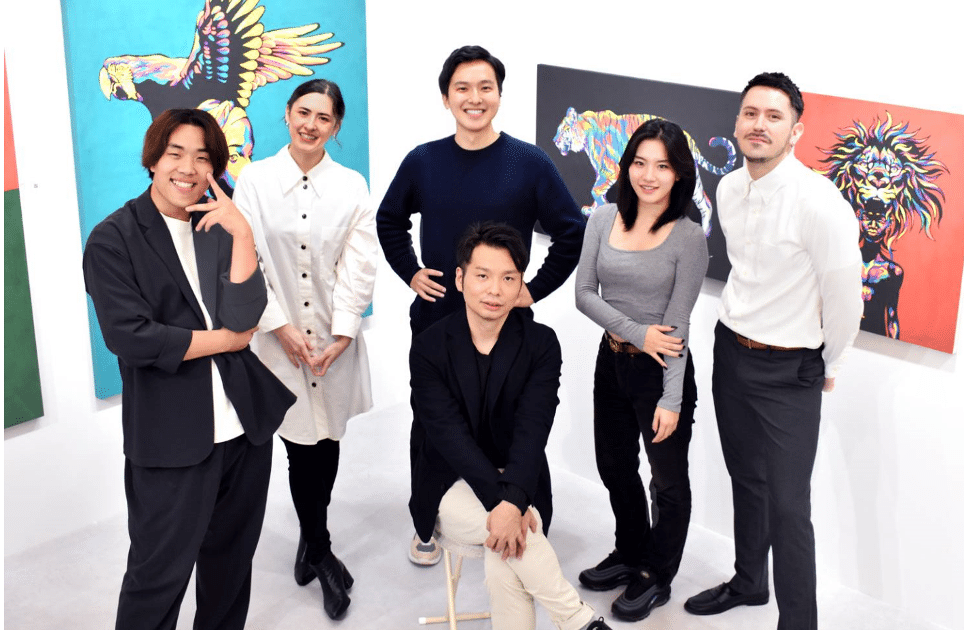

彼らはベンチャーでどのように力を発揮し、霞が関に何を持ち帰っているのでしょうか。今回は株式会社TRiCERAに移籍し、2年前に厚労省に帰任した梶原崚さんと、Pathfinder株式会社に移籍し、帰任から半年が経過した菅原大嵩さんにお話を伺いました。

(※本記事は2025年9月に取材したものです)

目次

「走り続けるしかない」。ベンチャーの現実と組織運営の多様なあり方を知った

ーーお二人はなぜレンタル移籍に挑戦したのですか。

梶原: 医療保険制度の設計や法改正、新卒採用などを担当するなかで、外からの視点を意識するようになりました。コロナ禍で制度や手続きが煩雑だと指摘される現実も目のあたりにし、厚労省やその政策、取り組みは外からどう見えるのか、またどう変えられるのかを知りたいと思ったのが最初のきっかけです。

加えて入省から4~5年目を迎えた頃で、組織に慣れて居心地が良くなる一方、視点が凝り固まってきた感覚もありました。全く違う環境に飛び込むことで新しい視点を得たいと考え、挑戦しました。

Profile 梶原 崚さん

厚生労働省 医政局地域医療計画課 所属。2040年を見据えた医療に関する法案作成などを担当。これまで、医療・介護を中心に、社会保障の財政や将来に向けたあり方の政策立案を担う部署にて、制度改革のロードマップ作成などを担当。2022年10月~2023年3月、株式会社TRiCERAにレンタル移籍。

菅原:私はこれまで、地域の医療提供体制の構築や予防接種の体制構築などを担当してきました。また、内閣府に出向し、医療データの産業利用促進に関する制度作りにも携わりました。業務を通じてデータを扱うベンチャーなど多くの企業と関わる中で、企業はどんな考え方や基準で行動しているのか、自身の企業への解像度を上げたいという思いが強くなりました。

政策によって現場の行動変容を促すためには、まず企業の実態を理解することが必要だと考え、移籍を希望しました。

Profile 菅原 大嵩さん

厚生労働省保険局医療課 所属。医療保険制度における保険給付の在り方に関する政策立案に従事。これまで、今後の人口減少に備えた医療提供体制の構築や新型コロナウイルス対応、ヘルスケアデータの活用に関する新制度の創設などを担当。2024年8月~2025年1月、Pathfinder株式会社にレンタル移籍。

ーー移籍先を選んだ観点と、具体的に行った活動について教えてください。まずは梶原さんいかがでしょうか。

梶原: 私が移籍したのはアート事業を展開する株式会社TRiCERA(トライセラ)。厚労省と利益相反もなく、趣味がアート鑑賞という点、また何より、面接で社長の井口さんの熱量に惹かれて移籍を決めました。

最初の3ヶ月はコーポレート部門の立ち上げ、並行して新規事業であるアート作品の二次流通プラットフォーム開発、最後はセールスを担当しました。

新規事業の開発では期間的にサービスローンチに立ち会えませんでしたが、その後順調に売上を伸ばしていると聞いています。セールスでは作品をひとつも売ることができず、お金をいただくことの難しさを痛感しましたね。

一方、社長直下で進めたコーポレート部門の立ち上げやバックオフィスの基盤づくりでは、私の強みである調整力を発揮することができたと感じています。社員が成果を出すための体制をつくったり、バックオフィスの仕組みが整っていなかった部分を短期間で形にしたことで、社内の業務がスムーズに回るようになりました。組織が一段ステップアップする手応えを感じることができました。

ーー移籍中、どのような苦労がありましたか。

梶原:厚労省では「合意形成をして全員が納得した上で進めるのが組織運営の基本」と学んできた私にとって、トップダウンで進めるやり方は大きな驚きでした。

最も記憶に残っているのは、会社として示す方向性に全員が納得していないのでは?と感じ、自分なりにメンバーの代表という気持ちで、社長に意見をぶつけたことです。その場では筆舌しがたい空気になりましたが、後日社長から「合意形成を待っていたら会社は終わってしまう。とにかく前をみて走り続けるしかない」という話をされ、「組織を先頭で引っ張るリーダーにしか見えない景色・世界がある」という、考えてみれば当たり前ですが、実際に本音でぶつかったからこそ伝えられた言葉の重みを痛感するとともに、組織のあり方について深く考えさせられました。

これを機に、会社の状況をより深く広く理解するよう、様々なことにアンテナを張るとともに、社長に自分の意見をより良い形でぶつけられるようになったほか、メンバーへの説得やフォローアップを意識するようになりました。それによって、メンバー間での対話も増えていき、この経験は、マネジメントを学ぶ貴重な機会となりました。

ーー会社のトップである社長に意見を言うのは勇気がいったのでは。

梶原:移籍期間中、私はTRiCERAの人間だと思っていたので、自然と熱が入っていたんだと思います。TRiCERAのメンバーからも、「(梶原)崚さんは(レンタル移籍で来ているのに)誰よりもTRiCERAの仕事に集中して向き合っている。副業ができないタイプですよね」と言われるほど、業務に入り込んでいました(笑)。

働き方の違いに戸惑いながら学んだ、「伝え方」と「関係性づくり」の重要性

ーー続いて、菅原さんはいかがでしょうか。ベンチャーの選定理由と主な活動について教えてください。

菅原: 半年という短い期間を踏まえて、事業内容がわかりやすくキャッチアップしやすいビジネスであり、私自身の心が躍るビジネスであること、また、BtoB・BtoC両方の経験ができ、業務を通じて多様なプレーヤーと関わることができる会社であることの2点を軸に選びました。

移籍先のPathfinder(パスファインダー)株式会社は、「カタレン」という片道レンタカーサービスを通じて、自社車両によるレンタカー業の運営と大手レンタカー会社に対する回送コストの削減・稼働率向上のソリューション提供を展開するほか、地域活性化の文脈で大手私鉄や地方自治体と事業共創に取り組むなど多様な事業を展開していました。また、商社出身の社長や大手レンタカー創業者の取締役といったいわゆる「大企業」出身の側面も持つ方々と一緒に働ける環境にも惹かれて移籍を決めました。

担当業務は事業開発やマーケティングです。プロジェクトの推進や自社サイトのUI/UX改善、プライシング、Web広告やSNS運用も行いました。

他にも車両運用の効率化といったオペレーション業務や旅行代理店・駐車場運営会社への営業、採用戦略の策定など幅広い業務に取り組みました。やりたいと声をあげれば何でも任せてもらえる環境で、主体的に仕事を見つけて動く経験ができたと思います。

ーーどのような苦労がありましたか。

菅原:働き方や価値観の違いに戸惑うことがありました。厚労省ではルールが明確で共通認識も徹底されていますが、ベンチャーでは必ずしもそうではなく、曖昧な部分も多くあります。最初は「なぜルールを徹底しないのか」と意見してしまい、ギクシャクすることもありました。

そのことをローンディールのメンターに相談すると、「正論も大事だけど、それだけでは人は動かない。相手との関係性づくりも大切」だとアドバイスをもらいました。

相手との関係性づくりを意識して働いていくうちに、ルールが少しずつ浸透していきました。また、そもそも事前にルールを明文化しておくことの必要性に気がつき、社内に掲示したり、メールであらかじめ共有したりといった仕組みを他の社員を巻き込みながら一緒に整えていくことで、会社のカルチャーを少しずつですが作っていくことができたのかなと思います。

ーーこれまでの常識とは異なる価値観だったのですね。

菅原:はい。この環境に慣れるのは簡単ではありませんでしたが、大きな学びになりました。一方で、貢献できたこともありました。私が宇都宮市のアクセラレータープログラムに応募し、ピッチコンテストに登壇したことで、「カタレン」が採択されることに。

これまで首都圏を中心に展開していた「カタレン」について、宇都宮市の協力を得ながら、東京ー宇都宮間の片道レンタカーサービスをローンチしました。この取組では、単に自社単独で展開するのではなく、地元企業や金融機関を巻き込んでプロジェクトを推進し、全国紙や地元紙にも掲載されるなど大きなやりがいを得ました。

「厚労省で培った力 × ベンチャーで得た視点」で描く新しい政策のカタチ

ーーおふたりの活躍ぶりが伝わってきます。厚労省で培ったスキルや経験は役立ちましたか。

梶原:霞が関で培った調整力は大いに役立ちました。調整力とは、相手の情報を引き出し、何を求めているのかを観察しながらパズルのピースをひとつずつ集めて、皆が納得できる結論にまとめることだと考えています。事前の調整によって、実行フェーズもスムーズに進んだように思います。

菅原:同感です。厚労省では、限られた時間で多方面の合意をとってアウトプットするのが日常です。その瞬発力や合意形成力は移籍先でも重宝されました。

また厚労省は異動が多く、未知の分野に飛び込んで短期間でキャッチアップするという経験を繰り返してきたので、スタートアップに出向しても、マーケティングやサービス開発など経験のない仕事に対して臆することなく挑むことができました。

ーー厚労省に戻ってから、移籍経験はどのように活きていますか。

梶原:戻ってからは政策の取りまとめと、法案チームのマネジメントを担当しています。仕事を右から左に流すのではなく、周りのメンバーの動きやすさを意識して、できる限り付加価値をつけて主体的に取り組むようになりました。

背景には、業務の垣根がないベンチャーの性質もありますが、自分の庭先だけ整える「大企業病」をTRiCERAの井口社長から指摘されたことも大きいです(笑)。「仕事はやったやつが一番偉い」という言葉に刺激を受け、私も守備範囲を超えて動く姿勢が身につきました。

井口さんが大事にしていたことの一つである「Done is better than perfect」の精神を、私も法案業務などで大切にしています。一言一句の正確さを求められ、ゴールまでの道のりが長い法案業務ですが、小さなアウトプットを積み重ね、スピード感を持って進めるようにしています。

菅原:私は半年前に厚労省に戻ってきたため、まだあまり時間が経っていないのですが、帰任後は人口減少が進む中で日本の医療保険制度をどうしていくか、診療報酬などの中身を検討する仕事をしています。個人の裁量は限られますが、コスト意識は確実に強くなりました。無駄を省き、費用対効果をしっかり議論するようにしています。

また移籍先で改めて感じたのが、厚労省が非常に恵まれた環境だということ。ベンチャーでは人脈や広告予算などあらゆるリソースが限られる一方、厚労省では多くの組織が協力してくれている。恵まれた環境だからこそ、資源を最大限活用していきたいです。

大切なのは、自分から一歩踏み出すこと。少しでも面白そうだと思ったら、臆せずに挑戦してほしい

ーー越境経験を活かして、厚労省ではどんなことにチャレンジしたいですか。

梶原さん:ゼロから何かを立ち上げ、組織や社会に良い影響を与える挑戦をしたいです。霞が関の働き方改善や、「面白い」「楽しい」と思える政策づくりにも取り組みたいです。井口社長から学んだ「楽しさがあってこそアイデアは生まれる」という姿勢を実践していきたいと思っています。

また、省内の数少ない越境経験者である菅原さんとも連携していきたいですね。最近は業務でも関わる場面が出てきています。これから一緒に取り組めることを楽しみにしています。

菅原さん:ありがとうございます。私も楽しみにしています。個人としてはスタートアップとの連携にも挑戦したいです。厚労省は大きな団体と関わることが多いですが、スタートアップなどを巻き込んで一緒に政策をつくることで、新しい可能性が広がるように感じています。

また、役所は「できる・できない」をゼロか100かで判断しがちですが、移籍先で学んだのは「今はゼロでも、やりたい」とビジョンを持つことの大切さです。現状がゼロだからと検討をやめるのではなく、描く未来に向けて挑戦する姿勢を大切にしたいです。

ーー最後に、レンタル移籍はどんな人におすすめしたいですか。

梶原さん:どんな人でもその人なりの発見があり、得るものは大きいと思います。大切なのは、自分から一歩踏み出すこと。少しでも面白そうだと思ったら、臆せずに挑戦してほしいです。異なる組織での経験は、戻ってきた時に必ず、その人ならではのアウトプットとして活きてくるはずです。

菅原さん:厚労省の中でどんな人におすすめしたいかということであれば、まず、日本がこれから人口減少していく中で、社会保障制度は「効率化」と「充実」のバランスをどうとっていくかということがますます重要になっていくと思います。厚労省の中でも「効率化」を重視する人、「充実」を重視する人など考え方は様々ですが、特に後者の人におすすめしたいです。

「充実」には大抵の場合「負担」が伴います。生き延びることに必死のベンチャーでは、社員一人ひとりにかかる社会保険料も大きな支出の1つです。厚労省が社会保障を「充実」するに当たっては、それによる「負担」が最小限となるよう費用対効果の検証やコスト意識を強く持つことが重要だと思います。

私が得たベンチャーへの移籍という機会は、最小のコストで最大の利益を追求するために頭を捻る日々でした。費用対効果やコスト意識を強く持たないと生き抜けないベンチャーという環境は、純粋に「社会を良くしたい」と思う人ほど、気付きや学びがたくさんあるのではないでしょうか。

Fin

協力:厚生労働省 / 株式会社TRiCERA / Pathfinder株式会社

インタビュー・文:藤井 恵

撮影:宮本 七生(梶原さん)/ 畑中ヨシカズ (菅原さん)