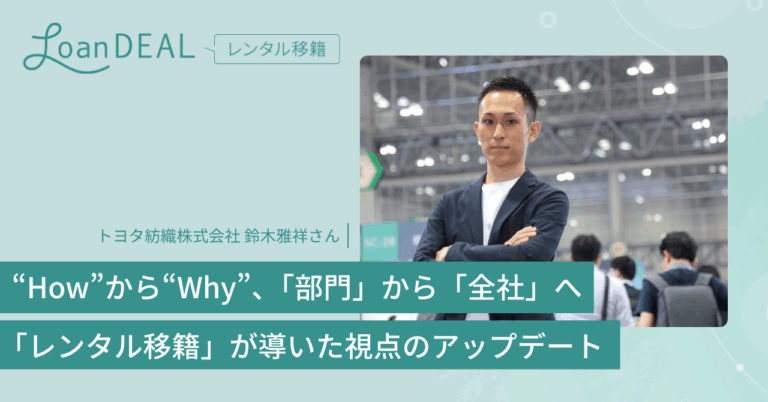

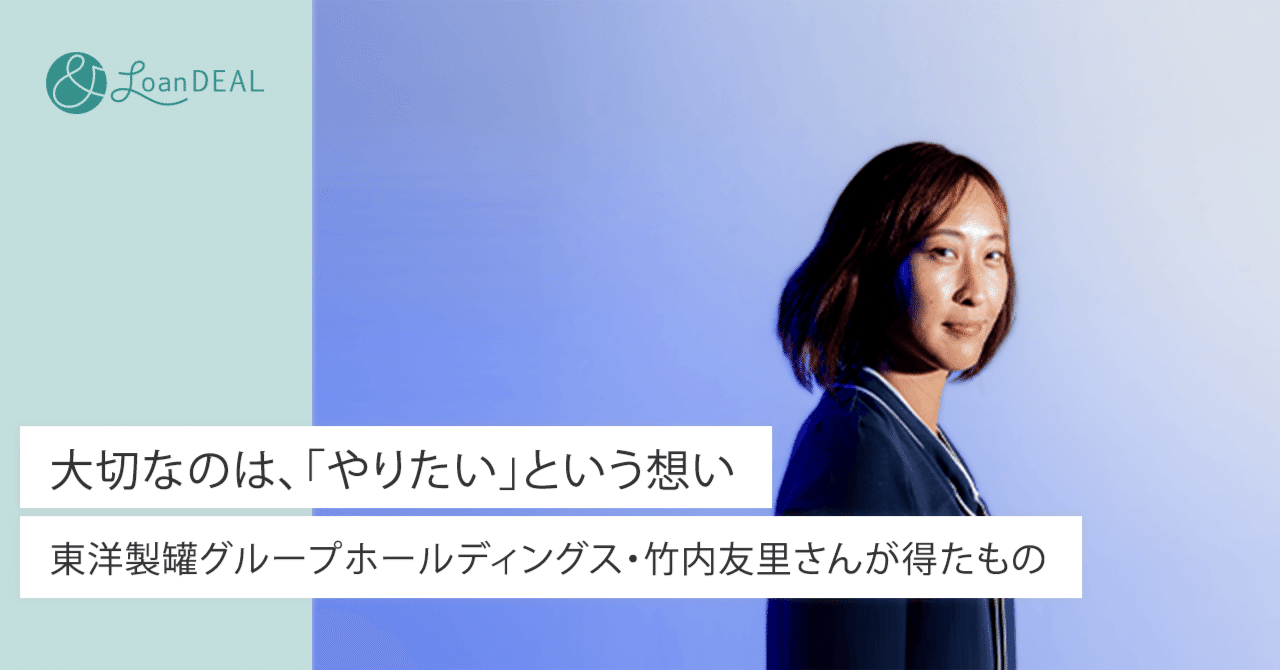

大切なのは、「やりたい」という想い -東洋製罐グループホールディングス・竹内友里さんが得たもの-

目次

ー悔しくて、悔しくて、泣いた。

「お母さんの口癖、イノベーション!」。

現在、2児の母親として日々家事をこなしながらも、東洋製罐グループホールディングス株式会社(以降、東洋製罐)のイノベーション推進室で働く竹内友里(たけうち・ゆり)さんは、ある日、小学2年生になる息子さんから、そんなひとことを言われたそう。息子さんがゲームの中で作り上げた、竹内さんをイメージしたというキャラクターの口癖には「イノベーション」と書かれているそうだ。

竹内さんが「イノベーション」と発するようになったのは、今から約1年前。東洋製罐から、企業のオープンイノベーションを支援するベンチャー・株式会社Relic(レリック)へ半年間、レンタル移籍したことから始まった。

未経験で飛び込んだベンチャー。

最初は、いのべーしょん? 事業をうみだす? どうやって?

そんなレベルだった。

だから、

「うまくいかなくて、悔しくて、帰りの電車で涙が止まらなくて…」

そんなこともあった。

それでも、

「これはわたしのやりたいこと」

東洋製罐に戻ってきた現在も、竹内さんはイノベーションに取り組んでいる。竹内さんにとって、イノベーションと向き合った半年間はどのようなものだったのか。お話を伺った。

ーキャリアが途切れた。外の世界を見てみたい

最初に、竹内さんのこれまでに触れておきたい。

竹内さんは大学院卒業後に東洋製罐へ入社。10年以上の経験を持つ。

東洋製罐は創業100年を超える日本を代表する業界最大手の総合容器メーカー。

私たちが日々手にするドリンクや食品などの容器を作っており、触れたことがない人はおそらくいないだろう。

学生時代から食品研究をしていた竹内さんは、入社後は食品研究所で食品の容器詰めに関する研究をしていた。その一環で行っていたエビの研究が、NHKの人気番組に取り上げられたこともある。

その後、研究所、開発部門を経て、知財を取り扱う部署へ異動となり、開発者とともにアイディア発掘する仕事に邁進していた。

そんな中、大きな転機を迎える。

ーーー出産だ。

今はダイバーシティや女性活躍の推進が強化され、子育てしながら働きやすい制度や環境が整いつつあるが、当時は今のようにダイバーシティや女性活躍という言葉が世の中に広まっていなかった。

家族を持つ喜びを得たと同時に、これまでのような働き方ができなくなり、「思い描いていたキャリアに進めないのではないか」と感じる。

これまで、同期と同じ階段を登って上のポジションを目指していくのが当たり前だと思って働いてきた竹内さんは、仕事に対しての向き合い方がわからなくなってしまった。

「この子を保育園に預けてまで私は何で働きたいんだろうと、自問自答しました」

苦しかった。

それでも自分に向き合ったことでわかったこともある。

それは、仕事を通じて誰かのためになることをしたい、という確かな気持ち。

こうして、評価をあげるために仕事をしていた自分から、誰かを喜ばせることが仕事のやりがいに変わっていく。子育てと仕事を両立する難しさの中で、少しずつ自分らしく働く方法を見つけていった。

そうして新たなやりがいを持って働いていた竹内さんだが、コロナをきっかけにこんなモヤモヤが生まれる。

「子育てしながらもこの会社で働くって決めていたんですが、一生この会社しか知らない人生でいいんだろうかって思うようになりました。私は会社が嫌いなわけでもないし、転職したいわけでもないので。また、コロナで社会が大きく変わったことで、社外のリアルな状況変化を肌で感じて、必要なことを社内に取り入れる必要があるのではと考えていました」

そんな時、会社を辞めずにベンチャーで働くレンタル移籍という仕組みがあることを知った。

「外の世界を見てみたい! ベンチャーで働いてみたい!」

竹内さんは上司に掛け合い、見事、実現させる。

中でも、取締役常務執行役員でありイノベーション推進室の室長でもある中村さんが共感し、実施を後押ししてくれたことも大きかった。

「中村さんは、移籍したあとも陰で支えてくれていました」

ー私は箱入り娘だった

そうして行くことになったベンチャーはRelic。

企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援するためのサービス・ソリューション展開している。自分自身の思いとの重なりから、Relicを選んだ。

「Relicのビジョンは『大志ある挑戦を創造し、日本から世界へ想いを持った挑戦者と共に走り、共に創る』で、私もそうした気持ちが以前から強くあります。私の母はベトナム人で、とても志のある女性です。ベトナムをより良い国にしたいという想いで日本に留学していたのですが、ちょうどベトナム戦争が起こり、戻れなくなってしまったらしく、志半ばで諦めざるを得なかったことも多かったようです。そんな母を近くで見てきたこともあって、『志を持ちながらも諦めなきゃいけない。そんな人を少しでも減らせたら…』そうした考えが根本にありました。だからこそRelicで、想いがある人の背中を押したり手伝ったりしたい。そう思って決めました」

一方ではじめてのベンチャー、不安は大きかった。

しかし、いざ入ってみると、持ち前の明るさと壁をつくらない性格もプラスして、メンバーともすぐに打ち解けたという。数日経った頃には「もう帰りたくない!」と思うくらい馴染んでいた。

「向かっている方向がみんな一緒で、ベンチャーならではの機動力もあって、”流れるプール”みたいな感じで物事がどんどん進み、新しいことが生まれていく。ベンチャーはこわいイメージがあって、マウンティング取られたらどうしよう〜って思っていましたけど、全然そんなことなくてホッとしました(笑)」

とはいえ、Relicの主力事業である新規事業支援はまったくの未経験。

仕事の方はどうだったかというと?

「全然大丈夫じゃなかったです!」と話す。

竹内さんは自らの状況を「箱入り娘だった」と、たとえる。

当時Relicには管理部門がなかったため、PCの環境設定をはじめ、法務、経理、人事など、基本的には自分たちで行う必要があった。東洋製罐で自分はいかに管理部門の仲間に支えられて仕事をしていたかを感じ、感謝したそう。

それから、Relicでの働き方は「まるでフットサルの試合」だったらしい。

できるできないにかかわらず、まずはコートの中にポンッと放り込まれ、急にボールが回ってくる。よくわからないけど蹴ってみる。そうやって、とにかくアクションしながら覚えていくということなのだ。

しかも練習というものは存在せず、いきなり試合に出なければならない。

Relicのメンバーはその中で集中しながらもフットワーク軽く、さわやかに働いていた。

「基本的にはチームで動いていて、チームリーダーがいる中で私はチームメンバーとして働いていました。ですが周りはみんなプロなんですよね、当たり前ですけど(汗)。自分で事業やった経験がある人ばかりだし、新卒の子ですら学生時代から起業していました、みたいな人もいて。もう、やばいな〜って(笑)」

ーできるできないではなく、やりたいかどうか

たとえば、こんなことがあった。

とある企業の、新規事業創出プログラムの運営を行うチームメンバーになった時のこと。

クライアントが出したアイディアに対して、フィードバックをしなければいけない。しかし、事業をつくった経験のない竹内さんは何を返していいかわからず、ひたすら議事録を取ることに徹することもあった。

そんな自分に対して、悔しかった。

竹内さんは、自分の意見に自信が持てずに何も発言ができない。

「他のメンバーはすらすらアドバイスをができるのに…」

落ち込んだ。

「私、なんにもできない…」

帰りの電車でひとり涙を流したこともある。

志ある人たちを支援したいという強い思いがあるからこそ、余計に無力を感じる。しかし何度も悔しい思いをしながらも、諦めず、必死で食らいついた。聞き慣れないIT用語が飛び交う会議を乗り切るために、単語帳を作って必死で覚えたり。クライアントと対等に話をするために日々、本や記事で理解を深めたり。慣れない市場調査をしたり。目まぐるしい日々を送っていた。

ある時は、新規事業支援の一環でまったく経験のないアプリのデザインを任された。

(経験ないし、UXとか全然わからないよ〜)

追い込まれた竹内さんだが、「全く新しいことをやっているのだから、社内でもやったことがある人は誰もいないので、まずは自分で調べたり考えたりしてみてください」と言われてしまう。

「そうだった、ここはやりながらできるようになっていく場所」だった。

そしてここにいる仲間は、できるできないではなく、やりたいかどうかを大事にしていることを思い出す。自分にはできないかもしれない。でも、志ある人たちを支援したいという想いはある。

竹内さんは自らに火をつけた。世の中のアプリを徹底的に調べ、粘り強くクライアントに提案を繰り返す。時間はかかったが、諦めずなんとか最後までやり遂げることができた。

ー数をこなすと見えてくるものがある

こうして、初めてのことだらけに苦戦する日々だったが、これまでの経験が活きたこともあった。竹内さんはベンチャーに来る直前まで知財部門にいて、あらゆる立場の人と円滑なコミュニケーションを取るための様々な工夫をしてきた。「どうしたらこの場がもっとよくなるのか」を考え続けてきたのだ。

それをRelicでも応用することができた。

商談の場などにおいて、クライアント側とRelic側の間に立ち、会話をつないでいくような橋渡しをしたり、皆が発言しやすい環境をつくるなど、竹内さんがいたことでコミュニケーションが活性化した。

こうして試合に出る回数も増え、竹内さんは徐々に力を発揮できるようになっていく。

また、「100アクション」の取り組みも竹内さんの成長を助けてくれた。

失敗を恐れなくなったのだ。

「100アクションっていうのは、たとえばお客さんと打ち合わせの時に、1つでもいいから提案するとか、メールを返す時に1つでも役に立つ情報を入れようとか、意図を持って行動したことをカウントして、100個以上アクションを起こすという取り組みです。失敗したとしても、じゃあどうすれば良かったんだっけ? って、その改善を次のアクションで活かせばいいって考えるようになりました。そしたら失敗がこわくなくなりましたね」

「それに、『数をこなすと見えてくるものがある』と、メンターの村上さんや、Relicの執行役員である小森さんが、私の日々のアクションの後押しをしてくれていました。うまくできず悔しい思いをしたときなどにもフィードバックをいただけたので、前に進めたと思います」

いい循環が生まれ、お客さんから感謝されることも増えていく。

「私ができることはなんだろうって、お客さんのためになればと思って競合調査をしてお渡しするなど、自分なりの工夫をしてみたんですね。そしたらすごく喜んでくれたことがあって。『こんなに細かくまとめてくださってすごい助かりました』って。そうやって喜んでもらえることが嬉しくて、また頑張れようになりました」

そうした積み重ねが自信になった。

もうひとつ、嬉しいエピソードがある。

「Relicの社内で行われているMIP(モストイノベーティブプレイヤー)という、表彰制度があるんですけど、それをチームで受賞することができたんですね。私の名前も入っている〜って嬉しくて(涙)。自分もチームの一員として役に立てたんだなって実感することができました」

チームリーダーである永渕さん、メンバーだった澤さんとは、たくさんの苦楽を共にした。大切な仲間と受賞できたことに、この上ない喜びを感じる。

こうしていい成果を残し、泣いたり笑ったり大忙しのベンチャー生活は終わった。この頃には、竹内さんはすでに自社に戻ってやりたいことに胸を膨らませていた。

ー東洋製罐もベンチャーの時期があった

2021年秋、東洋製罐グループに戻ってきた竹内さんは、ベンチャーに行く前より、「東洋製罐グループだからこそできること」を探すようになった。

自社を外から見てみたことで、東洋製罐のとんでもない可能性に気づいたのだ。

「Relicで働く中で、いろんな人に会う機会があって、そこで東洋製罐の人間です、って自己紹介する機会も多かったんです。容器を作っていることを話すと、『今こういうことをやろうと思っているんだけど一緒にできませんか?』とか、たくさん声をかけてもらえて。それで、社会の中でうちの会社だからできること、うちの会社だからやるべきことっていうのがまだまだたくさんあるんだなって実感しました」

「もっとできることがあるかもしれない」とは思っていたが、外に出てみたことで、それは確かなものに変わった。

「もっと外の人と手を繋いで、社会に貢献することをしていかないといけないなっていう使命みたいなものを感じました」

また、創業して数年のベンチャーに身を置いたことで、「東洋製罐にもこういう時期があったんだ…」と、自社の100年以上積み上げてきた歴史にも目を向けるようになった。

「東洋製罐もベンチャー時期があったんだなって、創業者に敬意の気持ちが生まれました。この100年間、中身を大切に消費者に届けるっていうことを真摯にやり続けてきたから、容器を通じて多くの人を幸せにしてきたからこそ、今があるんだなって。そう考えたら胸が熱くなりました」

「とにかく人がいい会社なんです」と、竹内さんはいう。

そして、入社面談の思い出話をしてくれた。

「私、忘れられない出来事があって。東洋製罐の入社面談の時のことなんですが。その頃関東に住んでいて、兵庫に面談を受けに行ったんですね。そしたら、面談当日、人事の方が、わざわざ最寄りの駅まで迎えにきてくれたんです。『私が迷うんじゃないかと思って』という心遣いでした。その時に、いい会社だなぁって、ここで働きたいと思ったんです」

ー「自分の色を出せる世界」を大事にしたい

こうして、自社の積み上げてきた歴史、自分が今ここにいる理由を噛み締めながら、竹内さんは今、レンタル移籍に行く直前に配属となった「イノベーション推進室」に所属し、自社のイノベーションに燃えている。

一つの取り組みは、外の世界との接続だ。

Relicで実施していた「イノベーションラジオ」という取り組みを社内でもやりたいと考えている。

「外の世界で起こっていることを社内で伝えたくて。社外の人を呼んで話を聞いて、それを社内ラジオとかで配信できたらいいなって思ってます」

それから、新規事業やイノベーション活動の支援もやりたい。

「研究所や、新規事業の部門にコンタクトを取って、支援するような動きをしています。Relicでやってきたことが活かせるんじゃないかなって」

新規事業を社内で広めることも、やりたいことのひとつだ。

「ベンチャーにいた頃、レンタル移籍の経験を動画にして社内で配信していたんですね。今度は社内の新規事業や新しい活動を動画にしたいなって思ってます。そうやって社内の取り組みを広めていったり、異なる部門の橋渡しにもなれたら」

ちなみに、やりたいことは、まだまだある。

なぜこんなにも、やりたいことに溢れているのか。

その原動力は、自らのWILLにある。

ベンチャーへ行ったことをきっかけに、「東洋製罐の竹内」から、「社会の中の一個人としての竹内」を主語に考えることが増えた。

そこで、自分のWILL。つまり「自分はどう生きたいのか? 何がしたいのか?」にしっかり向き合った。

「私は『自分の色を出せる世界』っていうのを大事にしたいんですね」

そう、竹内さんは語る。

「息子が大事なことを教えてくれました。息子は小さい頃から『やりたいことは絶対やりたい、でもやりたくないことはやらない』というハッキリしているタイプでした。それが小学校に入って、みんな同じやり方で同じことをしなきゃいけないので、これはやりたくない、ってなっちゃう。それでうまくいかなくないことも増えて」

「でも生活する分には何も問題ないし、むしろ家ではムードメーカーなんですよ。誰も思いつかないようなすごく面白いことだって生み出す。だから、この子がありのままを活かせる世界っていうのがあるんじゃないかな、そういう世界であってほしいなというのが願いです」

ーみんなの個性を活かして、社会を良くすることがどんどん生まれる世界に

竹内さん自身も、小さいころから国も文化も違う人たちと触れる中で、「個性を持ったそれぞれが暮らしやすい世界だったらいいのに」、と何度も思ってきたという。それは会社という組織にも言えること。

「会社もひとつの価値に縛られずに、もっとそこで働く人の個性を尊重していけるような場所であってほしいって思ってるんです。たとえば、自社には素晴らしい研究者、開発者がいっぱいいます。みんな心を込めて研究開発をしていて、それをもっと活かしていきたい! 知財の仕事をしている頃から思っていました」

新規事業の支援も社内外をつなぐ取り組みも、一人ひとりの個性を活かしたい、そうした思いが原動力になっているそうだ。誰から言われたわけでもない、自らのWILLを起点に動いているから、熱中できている。

それは上司との関係にも表れている。

これまでは、上司に対して自分の意見を貫こうとするより、言われたことをしっかりやろう、と思って仕事をすることが多かった。でも今は、必要と感じれば言えるようになった。東洋製罐グループは社会の中でもっと何ができるのか、何をすべきなのか。「東洋製罐グループ」という個性・色をもっと社会に活かしたい。そのやりたいことのために発言を躊躇しないようになった。リーダーである三木さんとはぶつかることもある。それでも、三木さんは竹内さんを尊重してくれ、一緒になって考えてくれている。

いままでなら、「できない」だから「やらない」、となっていたかもしれない。でも今は違う。できるできないではなく、やりたいからやる。

竹内さんは自らのWILLを軸に、新たなチャレンジを考えている。

「社内外を繋いで、社会に大きく貢献するような事業を創りたいと考えているんです。昔の私だったら、実行するのはもちろん、口に出すこともできないくらい、自分になんてできるわけないって思っていました。それが、レンタル移籍を通じて、できるかできないかじゃない、やりたい想いがあれば道は開けるってマインドに変わったんです」

それから、これもやりたいこと。

「みんなの個性をもっと活かして、どんどん背中を押していくことで、うちの会社はもっともっと世の中を幸せにできるでしょって思っています(笑)。だから今はすごく忙しいですけど、まだまだやりたいことがいっぱいなんですよ〜。どうしよう(涙)」

最近は、夜、お子さんを寝かしつけながら一緒に寝落ちしてしまうくらい、職場で張り切りすぎてしまうという。

それでも、頑張っている仲間を応援するため、そしてこれからの子ども達の未来のため、竹内さんは夢を見ることを、やめない。

Fin

協力:東洋製罐グループホールディングス株式会社 / 株式会社Relic

文:小林こず恵

撮影:宮本七生